-イエメン編-

森光 宗男

序 文

珈琲の生命は香りにあります。馥郁たる香りは人をリラックスさせ、ほろ苦い余韻は身体に活力を生みます。この活力はコーヒーに含まれるカフェインの覚醒作用であるといいます。ところで、私のようにコーヒー店の現場に立って見ていると、お客さんは珈琲を喫む前から寛ぎはじめ、しまいには“眠たくなった”といいだす人さえでてくる。その後“さあ、元気になった”の言葉が出てお勘定になります。個人差もあるのでしょうが、珈琲の香りで沈静作用が初まり、喫んだ後で覚醒作用がある。しかも、馥郁と香る=煎りたて、淹れたての珈琲ほど沈静効果があると私はみています。これからもっと珈琲の香味の沈静作用に光をあてるべきでしょう。

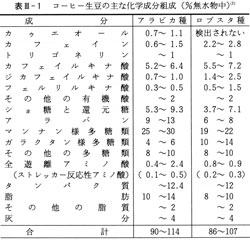

さて、この馥郁たる香り、数百もの香り成分の集合したものだそうですが、なぜコーヒーにはこれほど豊な香りの素が貯えられているのでしょうか。まず種子であることが考えられます、新生のために準備された充分な養分、しかしそれだけでは説明できない、例えば、大豆や銀杏を煎ってもこんなに複雑な香りは出てきません。矢張、種子組織の内部にアルカロイド(カフェイン、トリゴネン)を持ったため余分もしくは未完成の成分を貯えてしまったと思えます。それらは焙煎の熱変化で独特の珈琲の豊な香りをつくる。つまり、香りと活力は同根で、沈静と覚醒作用は表裏一体の関係にあるように思います。

もう一方で、珈琲は喫み物であり味覚が主であると言われる方も多いかもしれません。快い甘味、くすぐる酸味、品格ある苦みは、それぞれ個性をもち相俟って口福な味の世界を創り出します。美味しい珈琲の完成こそ、日々、わたしたちコーヒーマンが追求していることでしょう。しかし、ブラックで珈琲を賞味するなど、コーヒーの歴史からみて、ごくごく最近のことで、しかも、世界広しといえど日本だけの現象といえます。(尤も、健康の為とかケーキ等と一緒に飲みますが賞味するためではない)必ず、香料やミルク、塩や砂糖、酒などを加えてのんでいる、あえて味覚を消して、香りと活力だけを利用しているかにみえます。拙い、焙煎では酸味と苦みが刺激的すぎたからでしょうか?

オリエントの果て、山紫水明の國、日本は独自の文化を形成してきました。ご飯やお茶に代表されるように、水と火だけで調理することで、毎日頂いても飽きのこないもの、その過程で極力なにも加えず、持味を生かしたシンプルで奥の深いものを嘉とします。珈琲も例外ではなく、銘柄の持味を生かした焙煎、挽き割り、抽出したものほど、香りが高く深い味わいが楽しめるものです。なかでも、モカ・コーヒーはどこかスパイシィな香りがして液の色も赤く、甘くほろ苦く酸味も快い、喫んだあとの鼻孔に残るワインの余韻がまたユニークです。そこで、モカの持味、香味とはいったい何なのか、『イエメン–エチオピアのモカにひそむ香りの文化』から探ってみる、コーヒーの種あかしです。

第一章 アラビア香料文化

● シェバの女王伝説

アラビアは最古の文明の地、エジプトとメソポタミアに挟まれ、楔の形をした半島です。古代ギリシャ・ローマ人はこの土地を幸福のアラビア(アラビア–フェリックス)、石のアラビア(アラビア–ペトラエ)、砂のアラビア(アラビア–デゼルタ)に分けて呼びました。第一は南アラビアのアル–ヤマン=イエメンを指し、第二は石や岩が露出した不毛地帯、シナイ半島やヨルダンあたりを指し、第三はアラビア半島の大部分のいわゆる沙漠の国、サウジ北部やシリアの一部を指します。元来、アラビアとは沙漠の国の意味で、アラブ人とは「沙漠の人」のことです。蛇足ですが、アラビア語で日本をヤバンといいます、日本人はヤバニ、“日本から来た”と言うと“タマーモ・ヤバン・ヤバニ”“(それは)素晴らしい、日本、日本人か”ヤマンとヤバンは似ている、大歓迎とばかり手を握るのですが“ヤバン=野蛮人”と聞こえ苦笑してしまいます。

① バルキス『自叙伝』の記述

今から三千年以上も前、幸福のアラビア=ヤマン(アラビア語で右手「幸福」を意味しメッカ以南の紅海に面した豊饒の地方)にシェバ王国がありました。王様はシュシュ五世と呼ばれ勇敢で侵略的でした。エチオピアでは自分で殺した豹の皮をまとい頭には羽飾りを附け、いつもライオンを引き連れて歩いた。エジプトではピラミッドを仰いで、昔のクフ王達にはかなわないと声を立てて泣いたという、近隣の諸国からそれは恐れられた王様だったようです。シュシュ王が246歳の高齢に達した時、世間では「アラビアの老いぼれ」と呼ばれてはいたもののまだまだ達者でした。次の王位継承者が死んだのでシュシュの弟の孫娘の息子、芸術好きで教養あるエハスが王となりましたが。突然のことでうれしさのあまり精神に異常をきたし、危険なことに発作的に殺人を繰り返してしまいます。王妃とて例外ではなく七人の内の六人は非業の死を迎えます。最後の王妃シムヒは綱わたりとか宙がえりがうまい素性の知れない女曲芸師でしたが、美貌と愛敬に王は心を奪われ、一夜のうちにシムヒは王妃の座に納まってしまいます。そのすばしこいシムヒと気違い王エハスとの間に生まれた娘こそ、後の「シェバの女王」バルキスその人です。彼女は母親ゆずりのしなやかでアラバスタ(雪花石膏)のような肌と輝く目を持ち、シュシュ王の血を引き、聡明で何をも恐れないおはね(お転婆)で、離宮で美しく成長していきます。そして、十五才の時、王位継承者の最後に自分があるのを識ると、四人の異母兄たちを悪戯ともつかない策略でつぎつぎと抹殺してしまいます。父親ゆずりの冷酷さも併せ持っていたわけです。

② コーランの記述

当時、石のアラビア(アラビア–デゼルタ)一帯を支配していたのは古代イスラエル王国。ダビデの後を継いだ王ソロモンは鳥の言葉も理解できる賢者でした。ある日、蟻の谷に精霊、人間や鳥類の軍隊を集め閲兵しますと、鳥軍のやつがしらがいない。訝って怒っていると、やがて帰ってきて言うことには「南のサバに一人の女王がいます、燦然たる玉座にすわり大金持ちで、こともあろうに太陽を崇拝しております。」「よし、お前が本当か嘘つきか試してみよう、この手紙を届けるように」と指命どうり、やつがしらが届けると、女王は会議にかけて、「王ソロモンから妾に一通の手紙が舞い込みました、恭順の意志があるなら参上するようにと書いてありますが、ここは贈り物をやって、何が返ってくるか様子をみてみましょう」やがて、使者が行くとソロモンは「このわしに財宝を殖やしてやろうとの御志しか。かような物ではすまされぬ大軍をもって攻め入ってくれる」と追い返しました。「だがそのまえに彼女の玉座をわしの処へもってこれぬか」側近に尋ねると、ある精霊が「貴方が御座から立ち上がるまえに私が取って参りましょう」と申し出ますが、別の知識を備えたものが「貴方の瞬きひとつするうちに」とその玉座がどっかと置かれました。「よしこの玉座をすっかり変形して彼女に見せるがよい、それでも判るか、見分けがつかぬか試してみようぞ」そして彼女が到着しますと尋ねます、「貴方の玉座はこんなでしたかな」」「そうらしう思われます」と答えた。彼女の答えの曖昧さに、ソロモンは知恵の程度を見抜きました。「さ、館の中におはいり下さい」王女がふと眺めると、深々と水をたたえている、淵と間違えて、彼女は思わず裾をまくりあげ両足をあらわにしてしまいます。「これは、全部水晶をはりつめた館じゃ」

③ 旧約聖書の記述

シェバの女王はソロモンの英明の噂を聞いて、問題をもってソロモン王を試そうとして、たくさんの香料や黄金や宝石類などを駱駝の背に積んで、エルサレムを訪ねました。女王はソロモン王のもとにいる間、心にあるすべてを話します。王は問いに対してなにひとつ隠すことなく親切に答え、胸の奥に隠したものはひとつもなかった。女王はソロモンの知恵と宮殿の素晴らしさ、食卓のご馳走、従者のサービス、衣装や祭りごとに感嘆して、「私が國で聞いた、王の業績と知恵は本当でした、自分の目で見るまで信じられませんでしたが、いままで聞いていたことは半分にもおよびません。貴方のくにたみはなんと幸せなことか、そしていつも貴方の側にいてあなたの知恵にふれて仕えることの出来るものはさぞや幸せでございましょう」

そこで、女王は、持参した120タラント(1タラントは約34キロ)の金とたくさんの香料、宝石を王に献上します。シェバの女王がソロモンに贈ったほどの香料はいままでになかった。お返しに「ソロモン王は彼女の望みにまかせて、すべてその求める物を贈った」とあります。バルキスは子を宿しました。誕生したその男子こそ、後にエチオピアを建国した「メネリク」といわれています。この頃からすでに、モカ・コーヒーの故郷、紅海を隔てたイエメンとエチオピアは深い関係にあったことがうかがえます。

さて、皆さんはこの伝説の中に何を見たでしょうか?ソロモンの知恵。ラブロマンスでしょうか。モカ・コーヒーによく貴婦人の香りとか、コーヒーの女王とかのキャッチコピーを附けます。さわりだけになったきらいはありますが、モカのイメージが膨らんだことと思います。それは兎も角。シェバ女王の伝説の中に登場する、香料(乳香、没薬)は國の命運を決するほどに貴重なものでした。

◎ 乳香は神、没薬は医師、黄金は王。

シェバの女王伝説に登場する香料(乳香・没薬)の歴史は古く、今から五千年くらい前に遡るようです。その頃すでに古代エジプトでは乳香、没薬を祭儀に用いていました。第三王朝ゼセルの寺院には「天よ新しき没薬を注ぎ、香料をしたたらせ給え」と走り書きがあったり、第四王朝スネフルのピラミッドに「天よ新しき乳香をもちて雨をふらせ給え、ホルス王スネフルの屋根に香を注ぎ給え」と壁面にヒエログリフ(聖刻文字)でバスレリーフ(浮き彫り)されているそうです、古代では香料は「神の汗」と考えられていました。そして朝には太陽神ラーが無事に東から昇るように乳香を、太陽が頭上にくると没薬を、沈む時には16種のミックスされた香料を焚いたといいます。

注目すべきことには“歴史上、最初の偉大なる女性”と称された第十八王朝ハトシェプス女王(前十五世紀)が「プントへの道を探し求め、乳香の國への通路を見出だすべし」との神の啓示を受けますと、直ちにプントの國(今のソマリアあたり)に5隻の遠征船を派遣しました。果たして交易船団は前代未聞の大量の宝物を満載して帰還します、それをアモンの神前に捧げ、神苑に香樹をうつし植えたとバスレリーフは語っているそうです。運河を整備して、新たに外洋船まで造ってまでも欲したもの、国家的大事業で引き替えに得た宝物とは、黄金や象牙、多量の乳香と没薬、緑濃く茂った31本のそれらの香樹だったといいます。

それでは古代オリエントでの香料の使用はどうだったのでしょうか、やはり今から五千年前、チグリス・エウフラテスの下流域、文明揺籃の地(今のイラク)には、初めて楔(くさび)形文字を発明したシュメール人が住んでいました。まわりは砂漠で、ほとんど石を産しないこのあたりでは、文字は粘土に書かれています。因みにエジプトの聖刻文字解読のきっかけがナポレオンのエジプト遠征軍の兵士に発見されたロセッタ・ストーンであったとはご存じの方も多いと思いますが。メソポタミア楔文字粘土板はただの装飾として現地の土産物として売られていたようです、それが未知なる文字であると認めたのは十七世紀のイタリア人旅行者ピエトロ・デラ・ヴァレの功績でした。そしてもう一人、忘れてならない功労者は十八世紀のデンマークの「幸福のアラビア探検家」、我がカールステン・ニーブルです、彼は帰路、アレキサンドロス大王が滅ぼしたペルシャ王ダリウスの宮殿、ペルセポリスの遺跡の石柱に刻まれた楔形文字を克明に写してただ独り生還しました。こうして次第に文字の解読が進むのですが、やがて十九世紀後半になり仏人や英人の考古学者によるメソポタミア遺跡発掘がきっかけで新たな展開をみせます。数万に及ぶ粘土板の解読、そして楔文字の原形、古い象形文字が発見されたのです。驚くべきことには、そこに旧約聖書の創世記にある<ノアの大洪水、方舟>の物語のモデルが書かれていたことです。

ほかにも、これらの古代都市には日乾し煉瓦を積み上げた周壁に囲まれ、中央に神殿や神官の住居があり、巨大な祭壇が設けてあったと、それこそ「旧約聖書」のバベルの塔(バベルはバビロンのこと)であり、そこには彼らの敬う神々の像を祭ってあったとしるされています。そして、その祭壇では、特定はできませんが何らかの香料がすでに焚かれていたことは容易に想像がつきます。時代がくだりますが、“歴史の父”と呼ばれたヘロドトス(前五世紀)の記述に「アラビア人は、ペルシャのダレイオス一世に、毎年1‚000タラントの乳香を献上している」また、「バビロンの神殿では大きい方の祭壇にカルデア人が、毎年この祭りを祝う時、1‚000タラントの乳香を捧げた」とあります。

ところで、皆さんはキリスト生誕の物語をお聞きになったことがあるでしょう。ダビデ王の故郷エルサレムの馬小屋で聖母マリアがイエスを産んだ時、まず、空から聞こえた不思議な声と光に導かれて羊飼いがやってきます、まぐさ桶の赤ん坊が「救い主」であることを喜び、祝福しもとの野原に帰っていったあと。はるばる砂漠を越えて三人の博士が、不思議な星の光に導かれやってきます、幼な子を前にして、喜びにあふれながらさっそく持ってきた宝物をとりだして捧げました。それは乳香と没薬と黄金でした。

この話にまつわる古いペルシャの説話があります、十三世紀の旅行家マルコ・ポーロは「…サバ(ペルシャの)から3日の行程のところに、カラ・アラベリスタン(拝火教であるゾロアスター教を指す)の町がある、住民の話によると、昔あるとき、その頃生まれた予言者を拝しに、その國の3人の王がでかけていった。黄金と乳香と没薬の3つの捧げ物をもって、その予言者が黄金を取るなら現世の王であり乳香を取るなら神であり、またもし、没薬を取ったら医師すなわちこの世の救い主である。その地に着くと、まず若い王から一人ずつ交代で入ってみますと其々に年格好も姿も瓜二つの予言者がそこにいました、3人の王はその不思議に驚き、今度は3人で一緒に入ってみますと、13日目の幼な子であった。そこで3人の王はかの子供を拝し、黄金、乳香、没薬をささげた。…」との話を聞き伝えています。このように古代のエジプトやオリエントでは乳香に代表される焚香料(インセンス)がたいへん貴重でした、祭壇に生け贄を捧げ、香料で焚き浄めそしてその薫煙は天にまします神とかれらを結ぶ最上の手段でした。このような香料にかんするエピソードは枚挙に暇がありませんが、最後にもうひとつだけお話しないといけません。

◎ アレキサンドロスと乳香

「それはアレキサンドロス大王(前356~323年)がまだ少年時代の頃、祭壇に乳香を惜し気もなく山盛りにして焚いているを見て、家庭教師のレオニダス(アリストテレスの説もある)が、乳香の産出する国の人々を征服したときには、そうゆうふうにして神々を礼拝するようにとたしなめたそうです。そこでアレキサンドロスはアラビアの要衝を支配下におくと、乳香を積んだ船をレオニダスのもとに送り、これをもって十分に神々に祈りを捧げるようにと勧めた」とあります。言うまでも無く、古代ギリシャのマケドニアの王・アレキサンドロスは20歳で即位すると直ちに疾風怒涛のごとく東征し、約10年で小アジア、ペルシャ、砂のアラビア(アラビア–デゼルタ)、石のアラビア(アラビア–ペトラエ)、エジプトまでも征服し、大帝国をつくりました。そのきっかけがレオニダスの一言であり、乳香であったというのです。大王はイスラエルの香料交易港ガザを制圧すると直ちにレオニダスに乳香をおくりました。

砂糖を初めてインドから西方に伝えたことでもわかるように、アレキサンドロスは征服したシルクロード上の交通の要衝にアレキサンドリアをいくつもつくりギリシャ文化を普及させ東方との交易をさかんにします。いま名を残すエジプトのアレキサンドリアには大灯台が建設され港は地中海交易の一大センターに発展し、後のちにはコーヒーもこの港を経由してヨーロッパへと運ばれました。そうして大王は夢見た乳香の産地、シェバの女王の國・幸福のアラビア(アラビア–フェリックス)に陸から海からしつように派兵を繰り返しますがどうしても征服することはできませんでした。最後にはバビロンに落ち着くのですが運命の悪戯でしょうか、百戦の強者であったアレキサンドロス大王もたった一匹の蚊、マラリアであえなく32歳でこの世を去ったと伝えられます。

さて問題はこれからです…これほどまで古代の人々が求めて止まなかった乳香・没薬とはいったい何なのでしょうか!?

乳香をアラビア語でルバーン・乳白色を意味します、英語でオリバナムといいますが、現在でもオマーンのドファール、イエメンのハドラマウト、東アフリカのソマリア北部で採れるカンラン科ボスウェリア属の樹液、固まると乳白色の芳香樹脂(ガムレジン)になり採取されます、神と同格の乳香とはまさしく<神の木の汗>だった訳です。燃やすと芳香を放つものを焚香料(インセンス)といいますが、特に乳香のことを真正の焚香料の意味でフランクインセンスと呼びます。一方の没薬は英語でミルラ、古代エジプトで亡骸をミイラにするのに肉桂等と一緒に臭い消しと防腐剤としてもっとも多く用いられました。アラビア語でミュルもともとギリシャ神話の女性の名ミュラーからきています、やはり、カンラン科のコミフォラ属とバルサモデンデロン属の樹脂で赤褐色をしていて産地は乳香と同じ地域です。焚けば乳香は黒煙をあげ、くすぼった後、白い煙になり甘美な和らかな薫りをただよわせ。一方の没薬は香煙は少なく苦みのある刺激のある馨りを放ちます。

乳香の初心で妙なる薫りがストイックにたいして、没薬は大人で艶があり感情的な馨りの気がするのは私だけでしょうか。

ところで、これらはふたつとも芳香樹脂であることはお話しました、常温ではやさしく匂うのですがひとたび加熱するとガム質は融解して溶け込んでいた香気(レジン)は一気に芳香を発散します。それは、ふつう樹脂は植物のほかの部分(花や実、葉や根)より香気成分を含有し易く、古代の人々には香料として一番先に発見され手に入り易かったからでしょう。当たり前のことですが、樹脂とは樹のオイル(油)の固まった状態をさしますから、当然香気の保存と脂質には深い関係があることがわかります、そうです『香りは油脂によくとける』のです。

コーヒーで言えば生豆の時、高地産の物にある甘味を感じたり、自然乾燥法の良質のモカにスパイシィな香りを利くことができますが、ふつう生臭いだけです。そこで焙煎し、成分が熱変化してはじめて芳香が生まれる訳ですが、その香気はコーヒー豆の組織から浸出してくるカフェオイルに多く溶け込むことで保持されます、熟練したロースターは経験でそのことを識っていて上手くカフェオイルを活用するのです。つまり『焙煎とは火の当て方による香りの変化とそのピーク、カフェオイルの浸出のタイミングをはかって調和をとることを中心におく』べきでしょう。以前、ある人が「美味しさとは小さな脂肪球のあつまりである」と言いましたが、なるほど的を射たことばです。

ところで、昔から“水と油の関係”と言えば相性が悪いことを言いますが、実際そのままでは、油(香気)は水にはウマク溶けこんでくれません、コーヒーの抽出の難しさはそこにあります。“バカバカシイじっさいにコーヒーからこうやってアロマテックに香っているじゃないか”と、言われるかもしれませんが、私が言うのはフレーバー(香味)の話です。

水っぽいコーヒーは決まって香りも薄いし冷めたら香りの失せた喫めないものです。コーヒーは酸味も苦味もそれを香りが包んでいるからウマイのであって香りの抜けたコーヒーは珈琲ではない、古いコーヒーや缶コーヒー等は論外です。ウマイ珈琲にはある一定以上の濃度がある、喫んだあとのカップから甘い馨りがするものこそ珈琲といえます。

さて、油の味覚は、ほとんど触感だといわれますが、それは油の粒子の大小、膜の厚さ、溶けやすさ、それと乳化性に左右されるからだそうです。乳化性とは油と水のくっつきやすさです。コーヒーはある一定の濃度をこすと(当然、焙煎も深く煎って)刺激が弱まり味にまろみがでてくることを私達は体験的に識っています。これは、コーヒーを深く煎ることで組織からのカフェオイルの浸出が多くなる、抽出の段階で液の中のオイルのパーセンテージが高くなることで予測がつきます、そしてオイルのなかに豊に溶け込んだ香気が発散し、鼻孔と舌は心地よいフレーバー(香味)を感じるという訳です。

◎ エリュトゥラー海案内記

「エリュトゥラー海の指定された碇泊地や同海岸の商業地の中、最初のはエジプトの港ミュオス・ホルモスである。その次には更に航海して行くと1‚800スタディオンを距て右手にベルニーケーがある。以上両地の港はエジプトの果てに在り、エリュトゥラー海の湾である。…」の書出しで始まる『エリュトゥラー海案内記』、それは紀元1世紀頃の南海貿易(紅海・ペルシャ湾・アラビア海・インド洋)を知る上で願ってもない好書です。著者は名も無いエジプト在住のギリシャ人商人であるらしいのですが、体験に基づく淡々とした捉われのない記述は却って読者を捉えて離しません。そしてこの書をご苦労して翻訳注釈された村川堅太郎氏にまず私はお礼を述べます、なぜならこれは古代のモカ(ムーザ)港を知る上で唯一最良の手引き書だと思われるからです。

再版・中公文庫よりモカ(ムーザ)に関する箇所を引用させて頂きますと「そしてこれらの地方の次にはこの海の左手の最後の湾の中に法律で定まった臨海取引地ムーザがあり、ベルニーケーから真南に航海すると〔此処まで〕全航程約一万二千スタディオンの距離である。此処は〔港〕全体がアラビア人の船主や水夫といったような人達で溢れており商業関係の事柄で活気を呈している。何となれば彼らは『向う側』にもバリュガサにも自身の船を送って取引をしているから。此処から三日の距離だけ上手にマバリーティスと呼ばれる地方の中心たるサウエーの市がある。其処に住んでいる藩王はコライボスである。

それから更に九日の里程のところに首都のサバルがありカリバエールがいるが、かれはホメーリタイとその隣のいわゆるサバイオイの両種族の合法の王で、絶えず使節や貢物を送って歴代皇帝と親密である。」スタディオンはギリシャ人の距離の単位で約7¸5スタディオンが1マイルに当りますが航行の所要時間に基くあくまで推定の数字です。

バリュガサは西北インドの最重要港。マバリーティスは種族名で、サウエーは今のタイズ辺りです。サバルはモカの東北百マイルにある今のヤリーム付近で、カリバエールは王号。ホメーリタイは「香料林と金鉱と潅漑された耕地と蜂蜜と蝋とを以て最も富裕」(プリニウス博物誌)の地でした。サバイオイは乳香取引を支配したサバ族であり、この頃すでに伝説シェバ女王の都マリーブから首都はサバル(ヤリーム)へと移っていて当時のヒムヤル王朝は盛んにローマの歴代皇帝(ネロ帝頃から)と交流があったというのです。更に続いて「取引地のムーザは港はないがその辺りが砂っぽい投錨地なので碇泊には適している。此処に輸入される船荷は優秀な、またありふれたパープル染の品や、本物のや普通のや碁盤縞のや金糸を織り込んだの等〔様々の〕アラビア風の袖附き衣、またサフランやキュペロスや綿布や外套や本物のやこの地方向きの毛布少量、縁つきの帯と中くらいの量の香油と充分多量の貨幣、また葡萄酒と麦との少量である。というのはこの地方も相当に小麦を産し葡萄酒もかなり出来るから。王と藩王とには馬や運搬用のら馬や金器や浮彫りした銀器や高価な衣裳や銅製品が献納される。此処から輸出されるものは、この地方の特産品としては優秀な、また滴状の没薬、即ちアベイライアとミナイア、白大理石、それから『向う側』のアウアリテースからの前に述べた船荷のすべてである。此処に航海するのはセブテムプリオスの月、即ちトートゥの月が適当である。しかしそれよりも早くても都合の悪いことは何もない。」貝紫・パープル染の絹布は帝政ローマ王朝で珍重され遂に独占された高貴な織物でした。サフランは染料で香料や薬品でもありました。

キュペロスは一種の蘭で蛇や蠍に咬まれた時の解毒剤といいます。セブテムプリオスはセプテンバー=九月のギリシャ語形、トートゥはエジプトの月名です。ところで『向う側』がエチオピア側を指すことはもうすでにお気ずきしょう。アウアリテースは今のジブチ辺り、古港ゼイラと思われます。此処はあのエジプトのハトシェプスト女王が、途絶えていた香料交易を再開すべく船団を派遣したプントの國であったと有力視されているところです。なぜなら、神殿の碑文にはプントは「海の両側に」あったと記されていました、これを充たす場所は紅海の出口、32キロに狭まったバブ・アルマンデブ海峡辺りかジブチの近くタジュラ湾の両側かを指すと思われます。

再び案内記戻ると「…。アウアリテースからは香料と少量の象牙と亀甲とごく少量の、しかし他種のものより優れた没薬が輸出される。此処に住む原住民はかなり未開である。」と述べています。

アラビアの香料文化を探る私達に、古代におけるモカ(ムーザ)港の輪郭がやっと見えてきたようです。モカのアラビア商人達は遠くインドから香料等(増量用の贋没薬を含む)の貿易をするだけでなく、何処よりも優れた滴状没薬をエチオピア側から取引し、幸福のアラビアで産出した没薬等と一緒に紅海を北上しスエズ湾の入口、ミュオス・ホルモス(今のアブ・シャール)に送られアレキサンドリアを経由してローマへと輸出していたのでした。それは17、8世紀、不足するコーヒーをエチオピアから補い、モカ港に集められたコーヒーがヨーロッパに輸出された構図と似ている。いや、二千年もの間この構図は変っていなかったと見るべきでしょう。

昔からモカは何時もイエメンとエチオピアを結ぶ港であり、そして世界へ繋がっていた…だからこそ、時の権力者はモカ港を指定し保護し支配してきた。(※現在のイエメン・コーヒーの輸出港は紅海のホデイダとインド洋に面したアデンです)因みに、エリュトラー海とは太陽が天頂に来た時、焼け付く暑さに山並みがあかあかと見え、それを反映した海の色あいから<紅海>と名付けられたそうですがその頃は、今の「紅海」はまだアラビア湾と呼ばれエリュトラー海とは広くインド洋あたりまでを含む南海のことでした。そして、最初は海岸伝いの東西交易は次第に外洋船の発達と、折しも発見された季節風=ヒッパロスの風に乗って直接インドへの貿易が可能になっていきます。キリストが生まれた頃、一年間で120隻もの船がエジプトからインドへと航海していたといわれています。すでに、やがてくる大航海時代のルートはここに用意されていた訳です。

◎ ギリシャ・ローマの香料文化

ところで当時のギリシャ・ローマの人々の生活にとって香料(没薬)とは何であったのでしょうか?。モカ港における没薬と後のコーヒー交易とは関係があるのでしょうか?。コーヒーのルーツを探り、種あかしを試みる私達には大いに関心のあることです。

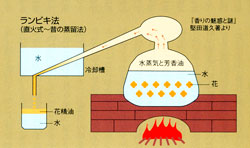

アレキサンダーの東征いらい交易はより発達し、祭儀において神々に捧げた香料はしだいに人間の健康のために活用されてゆきます。ギリシャでは「健康に最もよい処方は、香気を脳に送り込むことである」とされ、香料を焚きつめることはもちろん、香料風呂や香油マッサージをすすめ。現代のヘルスクラブに相当する体育場や今流行のアロマテラピー(芳香療法)があったといいます。植物誌を書いたテオプラストスの「匂いについて」には香料の組合せによって、香りのトーンやバランスが変わり、香料の揮発の速さの異なることや相性よく組み合わせること、調和させる方法が述べられているそうです。また、バラの香りを液体に移すには葡萄酒に漬け、浸出させること。香りを長持ちさせるのにオリーブ油等に香りを移すことなど、香りを科学的に見つめ始めます。

やがて、プリニウスの「博物誌」等に集大成されますが、それには香料に関する起源から、産地、香木の特性、逸話など(アレキサンダーと乳香の話も)が網羅されています。その中に、没薬香料酒なるものが登場します、「古代で最高のブドウ酒というと、ミルラ(没薬)入りのものである。…甘い酒を取り出してくる必要があるなら、一体何にしたらよいか、と君はたずねるのか。そりゃあ、もちろん、没薬酒に干しブドウ酒、煮つめたブドウ搾り汁、それにハチ蜜入りブドウ酒とこなくては。」ギリシャの人々にとって酒に香料や蜂蜜を入れて飲むことは常識であり、普通は水で酒を割って飲んでいた。いまはこれ以上の言及を置きますが、私はコーヒーの語源、アラビア人が呼んだ酒‘カフワ’と深い関係があると思っています。

そして、時代はローマへと移ります。

◎ コーヒー発見伝説について

『ヒジュラ紀656年(西暦1278年)のこと、ムッラー(イスラム教学に深く通じた人の尊称)・シャージリーがメッカに巡礼したおり、ウサーブの山にさしかかった時、弟子のオマールに振り向いて告げました。「私は此処で死ぬであろう、私の魂が逝った後、おまえの前に顔を覆った者があらわれる、その者の言う通りのことに従いなさい」。シャージリーが死んだその真夜中に白いベールで覆った巨大な亡霊があらわれます。「お前は何者だ」と訊ねると、亡霊はベールをとりました。すると、驚いたことにはシャージリー本人だったのです、死んだ時よりはるかに大きくなっています。ムッラーが地面を掘ると、奇跡のごとく水が湧いてくるのでした。師の霊はオマールに命じます、この水を鉢に満たして旅を続けるように、水の揺れが止まる処まで必ず行き着くように。「その地こそ」、「そこにお前の大いなる運命が待っている」。

オマールは旅を始めました。やがて、イエメンのモカまで来ると、水の揺れが止まっています、旅を終わるのは此処のことに違いありません。

美しかったモカの町は疫病の為に荒廃していました。オマールは病人の為に祈祷を始めます、それはムハンマド(イスラムの開祖=預言者)と同じ超能力があるかの様に、彼の祈祷で病人は癒されていきました。それでも、疫病は広がり続け、モカの長官(王)の美しい娘も病気にかかってしまいました。やがて長官はその娘を祈祷者の元に連れていきます。

病気が回復するとオマールはこの娘を誘惑しようとします。…』このコーヒー発見伝説の前半部分はめったに紹介されることはありません。紹介されても後半部分をもりあげるための導入部分としてしか思われなかったのでしょうか。いや正直に言って私も長い間この前半の意味する処が理解できませんでした。しかし、よく読んでみると前半が神話伝説じみていて後半は現実的で民話風で話の調子がちがっていることに気が付きます。神話論に偉大な足跡を残した、構造主義の旗手であるC・レヴィ=ストロースは民話と神話の相違をこんな風にも述べています。

「…、たとえば、物語がある所まで進んだときに、災いをもたらす人物がきまって現れますが、それはある民話では竜であり、別の民話では意地悪な魔女でありまた別の話では他の姿をとるという具合です。このように(民話の)語り手は自由に物語の内容を変えます。しかし物語の形式は不変のままです。」また「神話の第一の性格は…過去によって現在を説明し、現在によって未来を説明して、ある秩序が現れるとそれが永久に続くことを確認するものです。」このあたりを頭にいれてコーヒー発見伝説を読んでみると、物語の中に暗喩されたものが見えてきます、まず。

- キーワード ①

- ワーリー・シャージリーがメッカに巡礼に往った帰りに起こりました。[巡礼(ハッジ)とはイスラム教徒に課せられた教え=五本の柱の一つで生涯に一度はメッカに詣でることが説かれています]それはあたかも、シャージリーが預言者の力を授かったことをイメージさせます。

- キーワード ②

- 弟子のオマールの名前、これはウマールと正式には発音すべきで、このウマールとは預言者=ムハンマドが最後の巡礼(西暦632年)をすませ数か月後に亡くなった時、モスクの群衆をまえに“偽善者たちの中には、神の使徒は死んだという者もいるであろう。

だが彼は死んだのではない。かってモーセが〔かのシナイ山で〕したように、一時主の御元に行かれただけなのだ。神の使徒は四十日後に再び姿わ現わし、神の使徒は死んだという者の手足をお切りになるであろう。”と訴えた二代目カリフ(継承者)の名前と同じである。 - キーワード ③

- 死んだシャージリーが大きくなって現れた、これは師の霊と預言者=ムハンマドが同一化したことをイメージさせてしまう。

- キーワード ④

- 師の霊が掘ると水が湧いてきた。これは旧約聖書に書かれた、アラブ民族の祖先であるアブラハムと側女・ハガルとの子供イシュマエルの物語、メッカのザムザムの泉を思い起させるし、同時に彼らにとって「泉」は樹木、洞窟、石などと共に神と直接ふれることのできる媒体でであったのです。

このようにこれらのキーワードが繰り返し暗示していることは『オマールは神の使徒である』ということと思われます。その超能力でもってモカで病気を癒したのですが、それは『祈祷』によってでした。祈祷に欠かせないのが焚香料(インセンス)です、当然なんらかの香料が焚かれたことでしょう。ここで『没薬』を挙げるのは私の独断です、しかし古代アラビアのモカ(ムーザ)の香料の歴史を識った今、それを一番にあげてもよいと思う。発見伝説前半において、没薬が病気を癒しその香りの持つ感情的芳香に負けて娘を誘惑してしまった。

そして伝説後半ではコーヒーを煎じたものが病気を癒した。しかも伝説の場所はウサーブからモカ、再びウサーブからモカへと繰り返していた。つまりコーヒー発見伝説の中に暗喩されたものを解読すると《神の意思(時代の変化)により『没薬』がはたしてきた救世主的役割は『コーヒー』に託された》モカのコーヒー商人のメッセージであると私は解釈したのです。

この物語はアブド・アル・カディールの「コーヒー由来書」(1587年)に収められたものですが、ここに登場するムッラー・アリー・アル・シャージリー(1190-1258)はイスラム神秘主義(スーフィー)の一教団(タリーカ)の指導者でした。

北アフリカ、エジプトを中心に穏健な日々の充足した祈祷を勧め、修道場や教団儀式もなく商人に多く支持され信者はイエメンにも広まっていきました。

さて、もしこの伝説が本当であれば、コーヒーは13世紀には煎じて飲まれ始められたことになる。私は事ある毎にイエメン人に聞いてみたが伝説物語そのものを知らなかった、コーヒー商人でさえもである。

ここで話をもう一度アラビア香料の歴史にもどしますと、エリュトゥラー海案内記の時代(紀元1世紀頃)を境にして海洋貿易は大きく変わっていきました。紀元前ローマの人々の贅沢が高まるにつれ、アラビア人は乳香、没薬の値段を吊り上げていきます、海と陸の通商路の支配力でもってやがては巨万の富を築くわけです。しかしアレキサンダーの流れを汲むプトレマイオス朝エジプトが世界的勢力に成長したとき、紅海=ナイルの運河は整備されて虎視眈々と海上の覇権をねらっていたのです、ところがクレオパトラの時代、ローマにエジプトは支配されその政策はローマへと引き継がれていきます。

「エリュトゥラー海案内記」の歴史資料的重要性とはローマの外洋船が困難はあったにしろインドまでアラビア人の干渉を受けることなく航海ができていたことを証明するものでした。やがてローマはキリスト教を国教とし、キリスト正教国アビシニア(エチオピア)の後ろ盾となり、ここに紅海を挟みアビシニアとアル・ヤマン(イエメン)との対立的構図が生まれてしまいます。

小さな帆船でインド洋を渡り独占交易し、中継ぎしていたアラビア香料商人の利益は、たちまち大型の帆船に投資するアレキサンドリアを中心とするローマ人やエジプトの中継ぎ香料商人とで分け合うことになりました。いまやローマは胡椒や丁子をはじめとする香辛料はアラビア商人の手を経ないでも入るのです。それはまず香料通商路の古代イスラエル王国の周辺国(石のアラビアなど)の経済を揺るがし、やがてローマの支配をうけてしまいます。そしてユダヤ教であれほど祭儀に用いた乳香、没薬はキリスト教ではさほど必要とせず需要は次第に減ってしまいました。

悪いことは重なるものでシェバ王国に豊穣をもたらしていたマーリブダムが洪水のため度々決壊します、もはや「幸福のアラビア」の凋落は時間の問題でした。

そして外からは最後のヒムヤル王ド=ヌワースがキリスト教徒弾圧し救援の名目のもとエチオピア人が襲来します。西暦525年から575年までのイエメンをキリスト教国として支配したこの頃、エチオピアからコーヒーが伝播した説もあるのですが。アビシニア・アクスーム総督アブラハは次にヒジャーズ地方の隊商貿易の中継地メッカを攻めようとします、これが象の年(570年)です。侵略は象が天然痘に罹って失敗してしまいますが、この年アラブの祖先=イシュマエルの血を引くクライッシュ族に預言者=ムハンマドが生誕したと言われています。

この預言者=ムハンマドや中世のアラビア人が最も好んだ香料は麝香(ムスク)でした。

この麝香はヒマラヤ山中に生息する麝香鹿の雄の下腹の線に分泌されるもので、インド、中国では古くから香薬、焚香として用いられていましたが、アラビア人によって6世紀頃西方にもたらされたといいます。麝香は非常に持続的でイスラム寺院の壁に塗りこめてその香りを楽しんだり。「注がれる酒がまた封印つきの最上品で、しかもその封印が、なんと、麝香とは……さ、このような(素晴らしい酒)が欲しいとおもったら、そのつもりで大いに努めはげむがよいー。」(メッカ啓示、83節)と酒を禁じた筈のコーランになぜか、酒に加えて飲んでいたことが書いてある。

麝香が陸の動物香料の王者とすると、海の動物香料の王者といえるのが龍涎香(アンバル)です。抹香鯨の胃や腸にできた一種の結石で蝋状の塊で乾燥させて乳糖を加え、微量を油に溶かすと和らかな高尚な香りがして、乳香に似てくる。これに香料的価値を最初に発見したのは6世紀頃のアラビア人でした。

これらの代表的動物性香料(他にシベット、カストリウムがある)は調合香料として今でも最高級香水にかかせないものですが、その香りもさることながら動物性のは沸騰点が高く揮発しにくいので保留剤としてもちいます、揮発しやすい植物性の香りを長く留める性質があるからです。それはやがてアルコールの発見となり香水の誕生という一大変革を生みます。

このアルはアラビア語の冠詞でコールは最も敏感なものの意味で飲むと眼のまわりがポット赤くなることから付けられたといいます。アラビアから学び12世紀初に書かれたイタリア・サンレノに残る写本によると《葡萄酒を蒸留して、60%のアルコールを得る、これを「燃える水」と呼び、これをもう一回蒸留して96%のアルコールを得、これを「生命の水」とよぶ》とあります。

ギリシャのテオフラストスによって、花を酒や油に浸して香りを移していたことは前述した通りですが、11世紀ごろバグダッドのペルシャ人医師イブン・スイーナ(アヴィセンナ)は蒸留器で原料と水を沸騰させ蒸気の中に精油を取込み、これを冷やして香水(バラ水)をつくったといいます、いまでも丁子、白檀、ラベンダー油はこの方法でとっているそうですが、問題は『沸騰させると香りの精油が蒸気に取込まれる』という事実でしょう。コーヒーも同じこと、沸騰させてしまうと香りは蒸気とともに逃げていってしまう。

このイブン・スイーナのに先生にあたるラーズィ(ラーゼス)は彼の大著「医学集成」で初めてバンカム(コーヒー)?に関する記述をしている(伝播10世紀説)ことで有名です<バンカムは熱く爽やかな飲み物で、胃にきわめてよい。>また、スイーナも彼の著書「医学法典」のなかで<その良いものを選ぶのであれば、明るいレモン色をしていて、よい香りがするものだ、白っぽく、重たい味のものはよくない…>と述べています。このバンカムがコーヒーかそうでないか、もしコーヒーであるとするとエチオピアからエジプト回りで伝播して来たのかもしれない、そしてその記述を見るかぎり未だ焙煎はやられていない。

やはり15世紀半ば、アデンの宗教学者ザブハニーまで待たねばならないが、一先ず今晩は眠れない?アラビア式香料入りコーヒーの効能を先に紹介しよう。「まず相愛の男女に、コーヒーにアンバルを混ぜたものを飲ませて、強い刺激と興奮をあたえる。沈香、ムスク、アンバルを混ぜた香油を密室内で焚く、そしてアンバル入りのろうそくに灯火する。木ろうのろう分とアンバルの甘くねばっこい匂いが渾然一体となり、妖艶な香気が相愛の二人を恍惚境に誘い込む…」これらの香料は媚薬でもあった。

- モカ・コーヒーの歴史を探る上で宗教との関わりは非常に重要なことです。

アラビア人はイスラム教を深く信仰してきましたが、その骨格には厳守してきた「五本の柱」があります。 - ① 信仰の証言(シャハーダ)。“アッラーのほかに神なし。ムハンマドはアッラーの使徒である。”

とアラビア語で口にする。それは、コーランが神の言葉であり、天使(ガブリエル)が神の仲介者

であり、全ての人間に最後の審判の日がいずれ訪れることを証言したことになります。 - ② 礼拝をする(サラート)。夜明け直後、正午すぎ、午後おそく、日没直後、就寝前、毎日5回

メッカの方向におこなう。 - ③ 喜捨をする(ザカート)。実際上は国家によって徴収される一種の税をおさめる。

- ④ 断食(ラマダン)。イスラム暦九月、30日間の日中の飲食を一切禁止する。

但し、妊婦と旅行者は許され、後まわしできる。 - ⑤ メッカへの巡礼(ハッジ)。余裕のある限り、一生に一度は、預言者が最初の啓示をうけた、

メッカへ聖なる旅をする義務があるのです。

※「5本の柱」を守るイスラムの毎日はそのまま“アッラーの意志と力の及ばざるものなし”と信じている人々の実践の場であるのですが、その裏にはシャターン(悪魔)の誘惑に迷う人々の生活が影絵のように垣間見えます。神(アッラー)が預言者(ムハンマド)に下した啓示は『コーラン』にまとめられ、イスラムの根本教典として有名ですが、もう一つに『ハディース』という第二の聖典があります、預言者と身辺にいた人たちの言行録、言うなら宗教生活の規律を記してある指導書です。例えば<飲みもの>について「汝ら、信徒の者よ、酒と賭矢と偶像神と占矢はいずれも厭うべきこと、シャイターンの業。心して避けよ。さすれば汝ら運がよくなろう」。

イエメンの人々が飲んでいた蜂蜜から作った酒(ビトゥ)についても「人を酔わせる飲み物はすべて禁じられている。」と説き、「酒を禁止する啓示が下された。すなわち、それは五種類で、ぶどう、なつめやし、大麦、小麦、蜂蜜から作られたものである。このようなものは人の心を乱す」などと第2代カリフ・ウマールも言っています。ここで興味をそそるのは何といっても酒(ハムルkhamr)についてで、五種類の材料から作られた酒が禁止されています。もし禁酒の掟を破ると80~40回の鞭打の刑に処せられました。

それでも酒のもつ魅力は忘れがたく、ナビースと呼ばれる一晩軽く発酵させたナツメヤシの飲料を飲んでいたことは前に記したとおりですが、まだ8世紀頃の「コーラン」や「ハディース」にはコーヒーの語源(カフワqahwa)の記述を見付けることは出来ません。元来ワインの一呼称であったこの<カフワ>が文献に現れるのは13世紀になってからと言われます。

ところで、前号でコーヒーは10世紀の偉大なる医学者ラーズィや弟子のイブン・スイーナの著書に薬として「バンカム」の名で初めて記述されていると言いましたが、「バンカム」が本当にコーヒーを指していたのか結論は待ちたい。16世紀に書かれたアブド・アル・カディールの「コーヒー由来書」やレバント地方(地中海東岸)を旅したドイツ人ローウォルフの旅行記まで下らなくてもよいけれど、発見伝説とは別の視点から13世紀頃と考えられる説があります。

イスラムの成立の頃、迫害をうけてムハンマドの弟子達がエチオピアに一時逃れて難を脱したことがありました。

ムハンマドはそれを恩義に思いエチオピアへの侵攻をしないようにコーランに記しましたが、それもいつしか薄らいでゆき、紅海やインド洋に強力なネットワークを持つイスラム商人を後ろ盾にして、13世紀半ば頃、世界に拡大するイスラムはエチオピア・ハラールに拠点をおいてエチオピア内部に進出していきます。コーヒーはその時、西南部から東部ハラールへ、ハラールからイエメンへと伝播した可能性が考えられると言う訳です。

現在、エチオピアではコーヒーはブンナ(bunna)と呼ばれますが、これは大昔アラビアから渡ってきたクシ系の人々が使うブナ(buna)型の呼び名だそうです、エチオピアのセム系言語を調査したレスロー(leslau)の報告によるとこのブナはやはりアラビア語ブン(bunn)から来ていて、カフワ(qahwa)はコーヒー飲用に、ブナはコーヒー豆や植物そのものに用いていると述べています。また、ハラール南部に住んでいるセム系言語を使うグラゲ族ではカフワはコーヒーの豆、葉、殻もしくは茶の葉を利用した飲料であると述べ、葉から作ったコーヒーをクティ・カフワ(qutti qahwa)、豆から作ったコーヒーをブン・カフワ、殻から作ったコーヒーをハサー・カフワ(hasar qahwa)と呼ぶと言っています。

私の見聞したかぎりでも、東部ハラール地方ではコーヒーの葉を煮出した飲み物をクティと呼び、ごく一般的な飲み物であったと聞きました。朝摘んでおいた若葉を陰干しして揉み砕いて煎じる飲み物です、一種のハーブティです。そして殻から作ったコーヒーは“ホジャ”と呼んでいました。ホジャとは元来「貴人」を言い、後にはイスラム神秘主義者の師などもホジャと呼ばれています、イエメンではカフワ・ツル・ギシルと言いますが、このギシル・コーヒーがサルタナ(スルタン)・コーヒーであり元々の飲み方であったろうことはほぼ間違いないようです、サルタナとはシュルターナー(権力者)を意味し、11世紀以後使われた支配者の称号です。

つまりスルタンやホジャが飲んでいた特別のコーヒーであった。

ところでエチオピア中央高地にブンで作ったコーヒーの飲用文化がクシ系部族を経由して導入?されたのは19世紀末のことと思われます。エチオピアの統一者・メネリク2世(キリスト正教)が異教徒(イスラム)の飲み物、コーヒーをようやく容認したからです、そのアムハラ・エチオピア文化は樹も実も飲み物も全てなぜか“ブンナ”の一語で呼んでいます。「民族の坩堝」とか「部族の博物館」とか呼ばれるエチオピアのことです。

民族間の抗争と交流の歴史は交錯して一筋縄にはいきませんが、ブンで作られたコーヒーがイエメンから逆輸入され、しかもそれは最近のことであったのでした。エチオピア・コーヒーの儀式はアラビア・ベドウィンのスタイルを手本にして独自の様式を確立していきます。

ところが今尚、西南部ではティカ、カリなど原住民が儀式や食用に使ういろいろのコーヒー呼称が入り交じって残っています。言語学的にみても多様な表現をするエチオピア西南部がやはりコーヒー発祥の地であると推測できるので、一層混乱してしまい整理がつかないまま、傍から見るとエチオピア・コーヒーセレモニーはいかにも古そうに錯覚してしまいます。話をもどしますと、現在イエメン国内で一般に飲まれているコーヒーがギシルです。

脱穀された殻=ギシルは市場(スーク)で容易に買うことができます、火に焙って水に加え煮出し(沸かした湯にあとから投じ煮出す家庭もある)てジンジャ(生姜)やカルダモン、シナモンやクローブ(丁子)などを加え、砂糖を入れて飲みます。丁度、風邪薬・葛根湯を飲んでる気分です。もう一方でコーヒー豆=ブンはベドウィンの人が飲み物とするか、もっぱら輸出用に回されるようです。殻も豆も値段はほぼ同じに取引されますが、殻も豆も商品にしてしまうイエメン商人は商売上手と簡単に決め付けて良いのでしょうか、また同じ量なら杯数的にははるかに多くとれるギシルがブンより有利だからイエメン人は飲んでいるのでしょうか?

ギシルは季節によって価格が変化します、つまり商品価値は一年すぎると下がってしまい劣化年数を得たものに価値はない。しかしコーヒー豆はそんなことはない、当時も管理さえよければ数年間は保つ国際商品であったに違いないのです…。

じつはココに“コーヒーの種あかし”のヒントがあるように思います。イエメンでコーヒーとはそもそも何であったのか、私なりの解答を述べますと…

◎ コーヒーは代用ワインであった。

太古の時代からワインは飲み物の王者でした。たわわに実ったぶどうを潰し自然のなせる技、発酵に任せていればワインが出来てしまう。素材以外なにも要らない。しかし今私たちが飲んでいる鼻をくすぐる芳醇なワインが完成したのは、ガラス瓶にコルク栓をするようになる、この二、三百年のことであって、甘く強く香るに違いないのですが…ほとんどは大味で雑臭、雑味のする酒であった。古代ギリシャ・ローマ時代、ワインを水で割ったり、香料(没薬)などを加えて飲んでいたことは述べた通りですが香り付けの他に香料は薬であり毒消しでもあった。それは当時の世界の中心=中世アラビアでも辺境地=ヨーロッパも同じでした。ムハンマドは特にムスク(麝香)を好んでいたことがコーランに書かれていましたが、イスラム成立の頃のアラビアの富裕な人々のワインの飲み方をうかがわせます。コーランで酒が禁じられても、何とかして飲みたいのが人情です。軽く発酵させたナビースだけでなく手を変え品を変えてワインまがいの香料飲料(酒)が試みられたことは容易に想像されます。

エチオピアからもたらされたコーヒーはそんな“代用ワイン”を作るのにじつに簡単であった。コーヒーの果実は熟れると実が甘い香りを発する。7~8mにもなる原種のコーヒーはおそらくパラパラとしか實をつけませんが、樹上で完熟させて樹を揺らし落下させ採集しては天日乾燥して保存できた。そしてその實を潰し水に浸せば簡単に発酵して甘い爽やかな“代用ワイン”ができます。それに香料を加え煮出して、ワインまがいの香料飲料として“カフワ”は飲まれはじめた。初めイエメン人にとっては甘い“代用ワイン”の材料になる完熟の實こそ重要でした。

サルタナ・コーヒーとは権力者や富裕な人の“特別な飲み物”であったことをうかがわせます、ギシルは貴重品であった?

それでもはじめの頃は乾燥したコーヒーの實を杵と臼でついてギシルもブンも一緒に発酵させた上で共に煮出して香料を加え飲んでいた(後からは炒る作業が加わる)と想像されます、なぜならイエメンではギシルもブンも方法は同じにやっていたからです。調理の基本は煮るか焼くかです、やがてローストすると格段に香味が好くなり、煮出すことで成分はよく抽出されることに気が付きます。それも割りと早い時期であったろうと思えるのですが…代用ワインであることが優先していた、まだ香料を加えて飲むためのベースである必要があったからです。

1454年、アデンのイスラムの宗教学者・ザブハニーがお墨付きを与えた「焙煎」した後に煮出すカフワ、それはコーヒーにとって一大変革を意味します。酩酊するものから覚醒するものに変容させることになる訳ですから大変です。

私はここらあたりで、カフワは「ギシルから作るコーヒー」と「ブンから作るコーヒー」とに別れてしまったと想像します。農耕民族イエメン人はギシルを保持し、遊牧民族ベドウィンはブンを取った。

そして何時の間にか“カフワ”はブンで作るコーヒーをを指すようになり独り歩くようになった。

権力を持つ「スルタン」だけがギシルのついたままのカフワを手に入れて飲むことができた。やがてカフワは「5本の柱」の一つハッジの行なわれるメッカを中心にイスラム世界に野火のごとくに広まりました。当時、世界に飛躍侵攻するイスラム化したオスマン・トルコ帝国にとって疲れを癒し強壮化する秘薬は必要不可欠でしたし、アラビア商人にとっても遠征移動に叶った、香料を加える飲みもの=ブンで作るコーヒー(カフワ)は願ってもないことであったわけです。

1609年、アセンション号(英)がアデンに到達しました。駐在のトルコ知事の妨害をうけ、止むなく士官二人をモカ港に派遣し、調査したあと、首都サナアの総督に使者を送り、モカかアデンに商館の設立を迫ります。ようやく1618年モカに最初の商館が設置(1828年迄)されます、1628年オランダの商人が後背地に産するコーヒーを40袋、初めて買いつけました。

◎ 『幸福のアラビア探険記』に見えるコーヒー記述。

1761年1月、デンマークの初めてのアラビア探検隊がコペンハーゲンを出帆しました。我がカールスチン・ニーブール(独人)を含む五人の男たちの使命は乳香・没薬を産した国、アレキサンダー大王が征服を夢見た“幸福のアラビア=イエメン”を学術的に調査することにありました。一行は地中海に入り、マルセーユからトルコのコンスタンチノープルを経由しエジプトのアレキサンドリアに上陸、カイロからスエズへ、再び船でジェッダに。1762年12月ここでオマーンのマスカットから(モカ港を経由し)コーヒー豆を運んできた船(樽を二つ割りの形した縫い合わせた一本マストでタラードと呼ばれる)に乗り込み、マスカットへの帰り船でイエメンの北部ルハイヤに入港しました。

アラビア人の朝まだきコーヒー飲用の様子を『…彼らは火を起こして焚火の前にしゃがみ、燃える木を一本取り出してパイプに火をつけ、コーヒーのための湯が沸くのを待つ。コーヒーができると小さなコップに注ぎ、他の人たちに回す。このときコップには、一口分しか注いではいけない。飲んでしまうとコップを返し、また一口分を注いでもらう。これが一般的にみられる接待の原則で、なみなみと注ぐことは「さあ飲んでとっとと消え失せろ」ということ…』と記している。

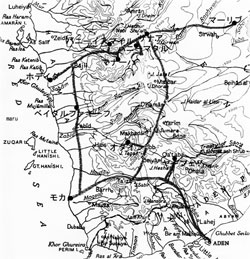

『砂漠都市バイト・アル・ファキフは砂の平原の真中に位置する商業の中心地で、三角の頂点をなすロヘイア(ルハイア)、モカ、サヌア(首都サナア)の各都市から、ほぼ四日行程である。ここから奥地へ一日行程のところにはコーヒーを栽培する丘があり、反対方向に一日半行程でホデイダ港近くの海辺に出る。商人はヘジャズ(メッカ周辺)、エジプト、シリア、トルコ、モロッコ、さらにペルシャやインドからさえ、コーヒーを求めてバイト・アル・ファキフを訪れた。』

また、1763年3月産地ブルゴザを訪れて『ここではロバもラバも使えない。丘へは狭くて険しい山道を登るほかはない。しかし、乾ききったティハーマ平原と比べたとき、ブルゴザの風景は、わたしには魅力だった。コーヒーの木はここでは花盛りで、心を酔わすような香りをただよわせていた。コーヒーの木は、ひな段になった段だん畑に植えてある。この木に必要な水分は、雨でも十分だが、多少は高いところにある貯水場からも引かれている。湧き水がここに集められ、畑の段のところに散水される。ここでは木が密生して、太陽の光も枝のあいだにはいりこめないくらいである。このように人工的に潅漑された木は、1年に2回実をつけるとの話であった〈二回目のは充分熟さないので、二次作のコーヒーは一次作のより常に値がおちる。〉』とコーヒーにまつわる興味ぶかい話が度々登場します。

このあと一行はモカ港にゆき、税関で悪徳役人から手ひどい目にあいます。ここで救ってくれたのはイギリス商人でした。それからも苦難と闘いながら、商業都市タイズを巡り中央山岳キャラバンルートを北上し首都サナアのイマーム(イスラム指導者)に謁見し歓迎を受けたあと、西部山岳ルートを下り再びモカへと戻ります。『モカは乾燥した、不毛の土地の中にあって、そこにサナアと同じようにユダヤ人の居住地があり、インドの商人がおり、立派な石造家屋と貧弱な小屋が混在していた。ほぼ25年以前フランス東インド会社が、城郭、知事の邸、モスクなどを砲撃して、イマームに八万二千クラウンの債務を支払わせようとした。

アラブの民衆はこの素晴らしい能力の顕示を今も記憶して楽しみ、ヨーロッパの能力を高く評価している。』この事件いらいイギリスとオランダ商人に有利に働き、イギリス東インド会社はインド方面へのモカから貿易のほとんどを手中にする。『トルコ人、アラブ人、インド人はモカの税関でその商品の従価10%の税を納めさせられた。だがヨーロッパ人は、主としてイギリス人を意味するが3%の税を課せられるにとどまり』商品の検査は自分の倉庫で受ける特権付で、アラブ商人

からインドに送られる委託品でもかなりの利潤を上げていた。一行に死亡者が続出するなか、1763年8月イギリスの軍艦でニーブールはインドのボンベイに渡りペルシャ湾をたどり。

イラクのペルセポリスの遺跡を調査し、楔形文字の模写を行なった後、ただ独りデンマークに生還(1767年11月)した事は前述しました。

当時、コーヒー貿易はティハーマ(低地)の中心地であるバイト・アル・ファキーフ(賢者の家の意味)にいったん集められ、イスラム諸国の商人に取引されて、外国向けのものはイマームの指定した港=モカへと運ばれ、税金を払い輸出されていましたが。モカから船でジェッダに運ばれメッカへ、陸路キャラバンでエジプト・カイロに向かい大倉庫に納まりトルコ方面やアレキサンドリア経由でヨーロッパに船積みされるのが普通でした。がしかし、実際は税金の高いモカ港を嫌いホデイダやルハイヤ港ほかでも密貿易が行なわれいたようです。

ヨーロッパの船で直接運ばなかったのか不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれない。帆船の時代には季節風(ヒッパロスの風)を待って一度インドに行き、荷を整えて艦隊を組み、風を待ちインド洋を再び横切り喜望峰を回るコースはヨーロッパまで2~3年を要し、リスクも大きかった。イスラム商人に委ねるほうが得策であったのです。それも18世紀初めオランダがジャワでコーヒー栽培に成功すると複雑に変化していきます。当然自分の植民地で採れたものの方が利を生むからそちらにシフトしていく、遅れをとったイギリスは茶の貿易で挽回をはかろうとしました。デンマーク隊のイエメン探険はこのころの状況下にあったのです。

ニーブールの‘幸福のアラビア’探険成功以前にも14世紀にイブン・バットータ(モロッコ)。16世紀初ヴァルテマ(イタリア)ほか等がイエメンを訪れていますが、その正確な科学的調査は「アラビア縦断旅行」としてまとめられ1772年ドイツ語版で、ついでフランス語、英語訳が出版されあとに続くアラビア旅行者のガイド本となります。

◎ イエメン統一までの歴史とコーヒー。

ところで、イスラム帝国の台頭時代・ウマイヤ朝やアッバース朝はイエメンを一州として知事を派遣して統治していました。しかしイスラム世界は10世紀頃から複雑に分裂していきます。イエメンでは宗教上や経済的理由から2大港、モカとアデンが争奪の的になったことは当然のことでした。今世紀まで北部高地は曲折はあってもザイード派イマームの統治がつづきますが、中南部ではコーヒー飲用が公認されたザブハニーの年を境にラスール朝(1229~1454)がターヒル朝になり70年あまり支配したのち、エジプトのマムルーク朝(1514頃)が支配するといったぐあいでした。その頃になるとポルトガル艦隊が希望峰回りの東洋航路からインド洋はもちろん紅海まで侵入して(アルブケルケのアデン侵攻・1513)アラブの商権を脅かします。

そしてマムルーク朝を倒したオスマン帝国が商権守衛の任務を引き継ぎます。このようにオスマン帝国の第一次支配(ポルトガルから商権を守るため1539~1628)を受けますが、南部イエメンでは1729年時のスルタンはイマーム(ザイディ)から独立、以後260年にわたり南北は分断され、部族が対立抗争する不幸な時代が続きます。

利にさといイギリスはモカ・コーヒーに早くから目を付けていましたから、オランダに続き1629年、イギリス東インド会社も買い付け命令を出しています。1650年代からイギリスはコーヒーハウス時代に入りますが、1722年トルコ・コーヒー豆だけで年間6~7万梱がイギリスに着いたといわれます。初期の頃、上物のアラビア・コーヒーはトルコ豆と呼ばれていました。裾物はインド豆と呼ばれトルコ商人が買いあさった残りの豆です。しかしベイト・アル・ファキーフの町でヨーロッパ商人が直接買い付ける様になると、ヨーロッパのインド豆は質が大幅に向上したといいます。

オランダは1640年、商業目的でモカから運んだコーヒーをアムステルダムで初めて売出し、1663年モカ・コーヒーの定期的な輸入が始まります。

そして密かにアラビアから持ち出したコーヒーの木をジャワに移植、東インド諸島植民地で強制労働によるコーヒー栽培を行ない成功、18世紀初め頃から本国に輸送が始まり、やがてオランダは世界のコーヒー商人へと成長していきます。

1715~1717年フランス東インド会社がコーヒーノキをモカからブルボン島(レユニオン島)に移植、1723年フランス人ガブリエル・ド・クリューがルイ14世に献上された(ジャワ島より送られアムステル植物園で育った)苗木をマルティニーク島に苦労して運んだ航海はあまりにも有名です。1727年フランス領ギアナ、カイエンヌからポルトガル領ブラジル・パラに再びコーヒーノキと種子が持ち込まれ商業的に成功してブラジルにコーヒー農園栽培が始まります。

18世紀末ナポレオンがエジプトに遠征。それを引き金にイギリスはイエメン干渉を本格化させてフランス進出を封じますが、アメリカの商船がコーヒー貿易に目をつけ、1804年にはモカに商館を設けます。その活動がイギリスをモカからやがて撤退させることになり、イギリスは目を転じ1839年アデンを急襲、占拠して保護領とします。

1869年スエズ運河の開通を機にオスマン・トルコはイエメンの第二次支配(イギリスから商権を守るため~1918)に乗り出しますが北部イマーム勢力の抵抗が続きます。1928年、ソ連と通商友好条約を結びコーヒー等と引き替えにに機械・食料を輸入し、中国とも国交を結びます。(1922年オール・アバウト・コーヒー発刊)

第一次世界大戦後、オスマン・トルコが撤退するとイマームは鎖国政策をしいて支配を確立しますがイマーム・ヤヒヤは反対派から暗殺されてしまいました。1962年引き継いだ息子が死ぬと、イマーム・王政派とエジプト・民主勢力との内戦が起こり、ここに1969年王政派は破れイエメン人民共和国となります。実に‘60年代まで内部に欧米人をよせつけず、かえってアラブ・イエメン独自の伝統と文化を築くことにはなったわけです。それは、早くから列強の脅威にさらされ、内戦に文化は荒廃し、アラブの社会主義国となりコンクリートで固めた南イエメンの味気ない建築を見るとき旅行者にもため息がでます。

その南イエメンではイギリス主導のもとアデン解放後にむけて「南アラビア連邦」が受皿になろうとしますが、社会主義「国民解放戦線(MLF)」とエジプト支持「植民地南イエメン解放戦線(FLOSY)」の2大勢力の対立となり、1967年イギリス撤退後、NLFが南イエメンを掌握します。そして、南北とも政情不安定のまま内戦を繰り返すのですが[ベルリンの壁]崩壊を機して1990年5月、南北統一がなり「イエメン共和国」が誕生した訳です。この時おりしも日本では「花と緑の博覧会」が大阪で開催されていて、「イエメン花博を成功させる会」メンバーと業者の尽力よりマタリのルーツ「バニー・マタル」が初めて輸入され好評を博します。このことはいずれ日本のコーヒー史上画期的こととして銘記されるにちがいありません。それは北イエメンの「どこで採れたものか」がハッキリ特定された最初の生豆であったからです。そして1997年イエメンで最高価格で取引されながらもサウディ・アラビアが独占していた秀逸品「バニー・イスマイル」(商標イブラヒム・モカ)が初めて輸入されることにつながります。

古代シェバ(サバ)の女王の時代から3千年、アラビア商人は〈香りの商人〉として冠たる役割を果たしてきました。乳香・没薬の焚香料をはじめスパイス等の香料はイスラム帝国時代には、麝香(ムスク)・龍ぜん香(アンバル)等に変わり。エチオピアから招来したコーヒーが代用ワインとして登場するや、覚醒する飲みものとして脱皮、イスラム神秘主義者(スーフィ)に用いられ、イスラムの義務であるメッカへのハッジ(巡礼)は瞬く間に野火のごとくイスラム世界に広げました。

アラビア商人によりコーヒーはカイロまで運ばれそしてヨーロッパへ、オスマン・トルコ帝国時代にはコーヒーは世界商品に成長し。いつかアデンやモカから隠し持ち出されたコーヒーの種子や苗木はヨーロッパの列強の植民地に移植され一大産業へと発展しヨーロッパの市民社会に普及した時、コーヒーに香料を加えて飲む習慣は薄れ、コーヒー本来の香りを楽しむようになります。この様にアラビア商人はコーヒーにおいても育ての親であったのです。そしていまやコーヒーは世界貿易のピークの一つまでに上りつめたのです。

イエメンで産出するコーヒーは量において他の主生産国の足元にも及ばない事は申すまでもありません。が、ユニークな香味はモカ特有のものです。しかしそれも本物の香りを知らないで「偽モカ」にあるモカの発酵臭?がモカの香りだと誤解している人も多い状態です。こんなことで新しくファンを魅了し開拓できるのでしょうか?。それだけでなく宗教や鎖国、頻発した紛争を乗り越えいま世界に開かれたイエメンがいつ自由経済のマイナス部分、品種改良(悪)・多収穫・価格競争主義の荒波に呑まれないともかぎりません。

遠い将来から見ると、アラビア香料の歴史でおそらくコーヒーの時代はその数ページにしかすぎないでしょう。イエメン人は5倍もの識別できるその鼻で次代の香りを発見して、時代の流れとともに香りの主役を交代させるに違いないからです。現代の解体され多様化していく飲料はその兆しであり生産地の疲労と矛盾はその土壌であると私はみています。ですからいま、コーヒーは岐路に立っているのかもしれません。もしかしたらこのモカ・コーヒーの種あかしがコーヒーの再発見となって、コーヒーの新世界が開けるヒントになるかもしれません。

人は迷いなく真っすぐに往く時、事実だけがあとからついてきますが、迷うとき人は一度しかないこの人生を活かそうと懸命に足元を堀り起こし、高く上がり世界をみはるかして“何処から来て何処に往く”のか自分を探します。まさにコーヒーは今この時期にあたります。

第二章 イエメン見聞記

いまから19年ほど前、私は吉祥寺・珈琲店「もか」で5年間、珈琲の基礎を学んだのち、福岡・天神に近い今泉に8坪の小さな珈琲店を開業しました。いきなりの3キロ珈琲焙煎機での未熟?深煎りコーヒーはアメリカン全盛の福岡ではとうていうける筈もなく、待っても待ってもお客さんの来ない日が続きました。それでもシャブシャブのコーヒーだけは絶対出すまいと…舌に記憶している感動したコーヒーの香味を目標に“一日に豆一粒づつ近づく”決意で足元を堀り理想を高く持ち、自家焙煎、ネル・ドリップの澄んだ珠玉のコーヒーの完成をめざしてきました。コーヒーの奥深さに驚きを覚えながら…。いまだに店があるのは個性を貫く頑固さに関心を持ち助けてくれたお客さんがいたからでしょうか。

ところで独立開業して生豆を扱うと色々の壁にぶちあたります人並みのお金のやりくりは兎も角、生豆の持味を生かした焙煎とは?。それにはそのコーヒーの個性をまず知ることですからどうしても産地の気候風土、品種や精製法が気になるものです…大概は文献やコーヒー問屋さんとの問答にその糸口が見つかるのですが、どうにもモカ珈琲に関しては“スパイシィな香りはなぜモカだけにあり、このモカ・コーヒーが何処で採れたものなのか”当時は詳しい地図さえもなく分かりませんでした。しかし思いは通じるもので予期せぬ展開が私をイエメンへと導きます。

‘86年秋、一通のエアーメールが届きました。公園づくりプロジェクトでイエメンに派遣された内山貞文氏からです。夏休みに一時帰省され、来店してくれた折問題提議しておいたのです。「…お尋ねのベニマタは現地ではバニー・マタルと呼ばれるコーヒーの産地で、今でも急峻な山道をコーヒーを背にロバが集荷場へと運ぶそうです。近日中に友人と行ってみたいと思っています、…」。ついに、私はモカ香味の種あかしのチケットを手に入れました。

モカ珈琲紀行 「イエメンの旅」

無明の闇に、かすかに見える白と黒い糸を凝視してうずくまる男がいる…だぶだぶの白いアラビア服、小さめの駱駝の毛織チョッキはちぐはぐでおまけに眼鏡をしている。メガネ?見覚えのあるその男は…よく見ると実は私であった。いつの間にか、手の白と黒い糸はコーヒーに変わっている。大事そうに両手でカップを包み、コーヒーにあるスパイシィな香りを一生懸命に利いている…私は浅い眠りの中にあった。突然耳元で「アッラーフ・アクバル…」の大音声が響く。他のモスクからのアザーン(お祈りの呼び掛け)も一斉に加わって、それは山々にこだまし、あたりは騒然となる。夜明け前、まだ時計は4時半を指しているというのに…。

“あっ、私はイエメンに来ているのだ”。日本から飛行機で乗り継いで、一日半かかって昨晩遅く首都サナア空港に着いたのだった。ホテルは旧市街の中、大モスク(ジャアーミア・カビール)のすぐ側にあるフンドック(宿屋)・ガスミーに取っていた。それが取ったと言うか…連れてこられたというべきか…飛行機が遅れたせいなのか、もともと予約などあって無いような国だ、予定の旅行会社の出迎えはなく、代わりにジャンビーア(三日月刀)を腰にした雲助け?

運転手連に囲まれる。いや、敬虔なイスラム・イエメン人にまず悪い人はいない。

旅行会社と宿の名前を告げると“まかしておけ”と連れてこられたのがここだった。タクシーで無事に着いたのはよかったが、まだそれからがある。玄関の扉はすでに閉まり、暗がりに叫べども叫べども返答はなかった。夜半の礼拝(イシャー)をやっていたのか?

やっと30分後に明かりが点いて主人が下りてきた。チェックインを済ませ部屋に落ち着いたのは午前0時をすでに過ぎて、そのままベッドに、転げ込んだのだった……。

イスラムの義務づけられた礼拝(サラート)は一日五回ある。暁の礼拝(ファジュル)の呼び掛けが始まったのだ。

「アッラーは偉大なり…アッラーのほかに神なし…ムハンマドはアッラーの使徒なり…いざ礼拝に来たれ…いざ成功のために来たれ…礼拝は惰眠に勝る…アッラーは偉大なり…アッラーのほかに神なし」

イスラムではない私は惰眠を決め込んで目を閉じる。ウトウトはしたものの結局熟睡できないままに夜明けを迎える。マットレスの寝床から離れ、明けゆく市街を写真に収める。

朝食までにはまだ間がある。少し街を散策してみよう。サナアは高地のために冷えきって肌寒い。朝晩はセーターか上着が必要だ。ジャンバーを着込みカメラを肩に表にでる。さっきから頭のシンに痛みを覚えている。異も浮いた感じで足も地に着かない…軽い高山病の症状のようだ。平地のエジプト・カイロから一気に標高2250mにあるサナアまで上ったせいである。睡眠不足も加わって…心許ないが、深呼吸して通りにでた。

私は旧市街地の正門であるイエメン門(バーブ・アル・ヤマン)にむかってみる。「アッサラーム・アレイコム(あなたの上に平安あれ)」「ワ・アレイコムッサラーム(あなたの上にこそ平安あれ)」、行き交う人と挨拶を交わしながら…。クリーニング屋さんはどこも同じだなと思ったり、パン屋さんでは石窯でいま焼きたてのロティ(コッペパン)を買った。確かこの辺りに駱駝がゴマ油をしぼっている所があったけれどと…「アラビアン・ナイツ」のアリババや盗賊が今にも飛び出しそうな街を、ワクワクしながら散策する。

すると何か人だかりのしている一角があった。訝ってなかを覗くと、それはコーヒー店だった。イエメンで喫茶店をマクハと呼ぶ。たいがいはシャイ(紅茶)屋さんである。初めてイエメンに来た時、旅行中に本場のモカ・コーヒーを飲みたくて、機会のある毎に尋ねたがどこでも飲めなかった。ホテルのレストランでコーヒーを注文すると、たいがいインスタント・コーヒーである。このまま帰っては後悔を残す…産地ハッジャのホテルで特別注文して作ってもらって飲んだ経験があった。20分待って出てきた粉まじりのコーヒーは、いまひとつ冴えない味だった。

普段イエメン人が愛飲しているのはシャイなのだ。強いガス・バーナーの上で一気に沸かして、ミルク入りか、ミントの葉を添えて、やけどしそうなガラスのコップで持ってフーフーやりながら飲む。最初から砂糖入りで甘いが、それはそれでおいしい。イエメン門の表周辺には数軒があったはずだ。が、しかしここはれっきとしたコーヒーだけの店である。

メニューはギシル(皮殻を煎って煮出したもの)とブン(コーヒー豆を煎って煮出したもの)のコーヒーだけである。ブンを出す店は初めてだったのでオドロキだった。次から次と入る注文を一人でさばいていく。

ご主人ヤヒアおじさんの手つきは堂にいってる。カフワ・アル・ギシルは大きな薬缶に煮込んである。砂糖もスパイスも初めから加えてある。右手で、しゃくしですくって、左に持った金属網で漉してガラスのコップに注ぐ。

味は風邪薬・葛根湯の濃いものを想像してもらったらいい。ジンジャーが利いている。日本円でいっぱいが10円位。カフワ・アル・ブンは幾分高く15円位。

イブリーク(柄付きのコーヒー沸かし)に水とカルダモン入り微粉のコーヒーと砂糖を混ぜて火のそばに置いて温めておく。注文がたまるとやおらガス・バーナーの火にのせて、泡の起つのを待つ。一度二度吹きそうになったら火から下ろし、またのせる。三度目、やはりガラスのコップに均等に分けて出来上がり。トルコ式のコーヒーである。3坪くらいの店はひっきりなしの大繁盛である。お客はみな顔馴染み、見慣れぬ日本人の珍客にいろいろ気を使ってくれる。コーヒーで気分は回復、弾む気持ちでフンドック・ガスミーに帰る。朝食はロティ・パンにバターと苺ジャム、ウマイゆで卵、バナナ。

ティーバッグのシャイをすする。

< …幸先がよい、いい旅になりそうだ >

近年、イエメンの首都サナアは都市開発で変わりつつあるが、イスラム中世都市の伝統は、ここ旧市街(アル/ カディーマ)、円形の役1.5平方キロの中にとどめている。曾ては厚い市壁に囲まれ7つの門(現存するのはイエメン門のみ)があった。夜間には門は閉ざされて、もし遅れれば、日の出まで待たねば決して開くことはなかったという。

なかでも中心をなすスーク(市場)には、間口五mほどの箱形の商店が1‚740店ほど集まり(このうち6割が商業、3割が手工業、1割がサービス業)賑わっている。

サナアの町の起源は遥か旧約聖書に登場する洪水伝説・ノアの方舟の時代、ノアの息子の一人・サム(セム)が一羽の鳥に導かれつくったのがマディーナット・サーム(サムの町=サナア)と言われている。この町は世界最古の町のひとつなのだ。1962年の改革以来、市壁と6つの門は壊され「イエメン門」だけを残したが、保存運動がたかまり、ユネスコが中心となり門につづく市壁が補修整備された。

この旧市街スークの中核に「スーク・アル・メルフ(塩市場)」がある。何度行っても迷ってしまう入り組んだ迷路の一区画にはコーヒー・サムサラ(コーヒーの卸市場)が今も中世当時の面影を残している。中世イエメンの交易の主商品、コーヒーと干ブドウには特別のサムサラがあてがわれた。それは特にジュムルクと呼ばれた。コーヒー・ジュムルクは現在二つある。

ムハンマド・ゼラジーとホセイン・ゼラジーである。後者は同じサムサラの一画にも検量所と倉庫(マハジリー)を併設しているので、以前コーヒー・ジュムクルは3ヶ所あると思いこんでいた。

さて、サムサラとはサム・サライ=サム・シティ(サナア)のキャラバン・サライととれる。1962年のイエメン革命以来、旧市街へのモノの流通は自由となった。以前はサナアに流入した交易品は必ずサムサラ・ミザーン(検量所)で検品、検量して一定額の税金を払わなければ市場にだすことは出来なかった。イマームは司令官(アミール)を任命し、サナーを統治させスークから徴税した。

スーク長(シャイフ長)を任命し、それは町の長と同一人物であることが多かったのだが、税を徴収し価格や度量衡に不正がないか、規則が守られているかを監督させていた。

そのシステムはイマームの直轄地・当時のモカ港でも同じだったはずだ。現在、ジュムルクの役割は直接小農園や仲買人がコーヒーを持ち込み、検量してその時2パーセントの手数料を払って業者に売る。普通業者はサムサラ内に設けられた脱穀所でブンとギシルに分けた後、輸出や市場に出すことになる。それはイエメンの3大コーヒー商人と呼ばれるコーヒー輸出業者である。彼らは独自の脱穀・精聖所を持ち、必ずしもサムサラを経由しない。

むしろ精選した輸出規格外(25%)のコーヒーをサムサラに持ち込む。もしも、すそモノ・理解しがたい豆がサムサラに会ったら、それはそんな豆に違いない。旧市街スークは古代の「塩の市場」から始まり、香辛料、穀物、コーヒー等49種に膨れた。スークにはヒトを魅了して止まぬモノがある。

遅い朝食を済ませると早速、ジュムルクへと我々はむかった。活気を呈するのは午前中である。大モスクを回り石鍋屋を通りすぎ、サムサラ区に入る。ありとあらゆるモノが売られ、ヒトがごった返している。

まずは両替屋をさがす。イエメンの通貨はリアル。公定レートは百円で75リアルくらいだが、町の両替レートはだいたい百円が100リアル前後で両替してくれる。もっとも円札はまず相手にしてくれない。ドル札で、しかも高額ドル紙幣ほど率がいい。ここで困ることがある。イエメンには高額紙幣がない。

一般に流通しているのは1~20リアル紙幣だから2、3百ドルでも両替してしまうものなら、それは分厚い札束となってしまう。しまう場所もなく…気分だけはいままでに体験したことのない、俄成金になった気分でついつい散財してしまうはめになる。

話しの道を戻そう。無理やり札束をポケットに押し込みジュムルクに向かう。しかしあまりのモノ珍しさに寄り道ばかりして一向に進まない。

香辛料屋ばかりが並ぶ通りをクシャミしながら過ぎて、銀スークにでたころになって、迷ってしまったことに気付く。確かこのあたりなのだが…又しても道を尋ねることになる。しかしここで時間切れ。モスクから正午の礼拝(アスル)のアザーンも知らずに眠り込んで、昼寝から醒めたのはすでに3時を過ぎていた。すぐにサムサラ区へと向かう。

ジュムルクに一袋、二袋と搬入されたコーヒーは大天秤で検量され取引された後に、驚く勿れ石臼で脱穀される。エエーッと声を上げられた方もいらっしゃるだろう。

動力が導入される前は勿論、手で回転させブン(生豆)とギシル(皮殻)とに脱穀していた。二人が対座し一人が回し、相手がコーヒーを穴に入れ脱穀する。石臼の構造は、昔日本で使っていた石臼と変わらない、ただ石に刻まれた目は粗い。

機械は北欧製という。石の寿命までは知らないが果皮がよく詰まるらしく、しょっちゅう掃除しているのに出くわした。その時ハンマーでたたきはがすために目が痛みやすい。当然モカの輸入された豆のなかにこの石臼の破片も混じることになる。

さて気になるのは現地での価格かもしれない。精製前の価格でキロ当たり600円前後、勿論、良質のモノは高くなる。産地とモノによって価格差がある。イエメンで面白いのは、脱穀したあとブンもギシルともキロ当たりだいたい同じくらいの値段で売られている。では生産量はというと、ハッキリしない。統計がない?が、アメリカ農務省の予想?(毎年、同じ数字)では、3‚900トン。うち日本へは約450トンが輸入されている。

ジュムルクの一画に、いまも並べ積まれているコーヒーの袋を見る時、それは五百年来変わらぬ中世そのままの光景に違いない…。日没の礼拝(マグリア)のアザーンが聞こえてきた。

スケジュール調整日を利用して、私たちはイエメンの内陸砂漠地帯へと出かけた。紀元前10世紀、そこには伝説の女王・シェバ(サバ・シバと同じ)が支配し繁栄を極めた古代アラビア王国があった。旧約聖書によると、シェバは古代イスラエル王ソロモンに難問を仕掛けるがことごとく解かれ、その英知に感銘して空前絶後の香料と宝石を贈った。

シェバはその時ソロモンの子を宿し、誕生した王子こそがエチオピアを建国したメネリク一世といわれている。諸説があるが…千年以上にわたり、その首都マリーブが東西香料交易の一大中継地であったことは間違いない。その遺跡を訪ねてみたい。いままで行こうと思えばいつでも行けたのだが、コーヒーの産地視察コースより外れるので、どうしても丸一日つぶれてしまう。とうとう今日まで延び延びになってしまった。朝9時、私たちは二台の4WDに分乗して、まずはサナアの東の関門所ファラット・ナダに着いた。まもなく次から次と観光客を乗せた旅行社の車が集合してくる。またたく間に車は十数台に膨れあがった。

イエメン共和国は部族社会である。砂漠の民ベドウィンの移動する砂漠地帯はいまだに現政府の及ばざる所?時々一部の部族が自分たちの要求を政府にのませるのに観光客を人質にとったりした。政府は外国からのお客さんに無礼なことがあってはと…車は隊列を組んで一団となり、しかも銃を携帯した護衛兵が車に乗り込む万全の対策をとっているのだった。

いろいろな様相を見せる砂漠を見せる砂漠を車はノンストップで東へ180km、一気に駆け抜けて3時間の後、ワディ、ダーナの町・新マアリブに無事に到着した。そのままマハラム・ビルキスと呼ばれた『太陽の宮殿』跡に行く。乾いた砂に足をとられながらも歩くと…絵はがきで見ていた石柱が砂漠の窪地に整然と屹立していた。喜び勇んで私はあたりを散策する。この足下には手着かずのまだ埋もれたままの遺跡が眠っているのだ。

…さきほどまで、子供達は遺跡の石柱の間を軽業師のように登って、頂に立ち、隣に飛び移る芸を披露した。さすがシェバの女王ビルキス(お転婆)の血を引く子ども達である。観光客から幾ばくかの小遣いを稼ぎ、今日のショウタイムは終わり…今は無心に遊んでいる。

それから私たちはフェンスに囲まれたアルシュ・ビルキス「月の宮殿」跡を見て周り、ある少年から遺跡に出土したと言う古代文字が刻まれた煉瓦の小片を土産に買った。そしてマリーブ・ダム跡に向かう。このダムは紀元前8世紀に造られたという。王国はワディに流れ込む天水を集め、このダムの水を治める事で豊かな農業を営み、国を治め栄えた。15mの高さに積まれた石組みの一つ一つにはほぞ穴が刻まれ固定されているのが判ったとき、その石の技術に感心した。礎石には古代ヒムヤル文字が残っている。

私は水門跡に登り、壮大なダムに満々と水を湛えた当時のさまを夢想した。ダムは紀元570年に崩壊(地震説)、王国は壊滅するのが民族はアラビア中に散らばった。その子孫にあたるアラブ首長国連邦の援助で、現在その3km上流に美しいニュー・ダムが1986年に完成していた。

我々は最後の目的地シェバ王国の都市、オールド・マーリブの跡へと急ぐ。やがて広漠たる砂漠の小高い丘の上に立つ廃墟都市が見えてきたとき…私はかつて愛読した稲垣足穂の作品、あの「黄漠奇聞」を思い出したのでした。

[バブルクンドの支配者セム王は、星を祀らない(力と学問)のみを信望した王さまでした。神々の都を漠した大通りには遠い国々から宝玉や香料を満載した駱駝の隊商が群らがり商い、大理石の王宮の尖塔には、新月の紋章の吹き流しをはためかせ権力を誇示していましたが、夕暮れにかかる三日月の威厳には遠くおよびません。王は三百の騎士とともに空にかかる三日月を捉えようと、果てしない砂漠を追いつめてついには槍で落とします。お月様を箱につめ、新月のない星空の下をひたすら走り、それは幾月もかかってバブルクンドの都へと漸く帰り着いたのですが…都はすでに廃墟と化していたのでした。

王の手から三日月の入った箱がすべり落ちて蓋が開きます、と…あたりは元の広漠たる砂漠に却ってしまったのでした]。世の無常は言わずもがなである。しかし星は、それは守護であり運命によく喩えられる。力も学問もない私は星のみを信じてイエメンに来た。私は今バブルクンドならぬシェバ(シバ)の女王千年王国の夢の跡マリーブに立っている…。遠くはオスマン・トルコの侵入や重なる内戦で廃墟と化したこの都市には最早誰もいない。ただ瓦礫に砂塵が舞う…。

その夜はシェバ王国に繁栄をもたらした香料(乳香や没薬)を買うためにラマダンの準備の買い物で賑わうサムサラへとくりだした。本物の乳香を探す為…白状すると前回来たときに、私は露店で山積みされた乳香を日本に買って帰った。意外に安かったのは現地だからと思ったのだが…それはあとの祭りだった。乳香にもいろんな種類があることを教えてくれたのは九州大学のイエメン人留学生・アミン・アクラン氏だった。氏の説によるとそれはルバン・ライース、もっぱら食べる(噛む)ための乳香で、インセンス(焚香)ではないかと言う。ほかにケガのとき薬につかうルバン・ムルー、せき止め用のルバン・ガザール。ルバン・ファウフなどがあるそうだ。言われて気がついたが、インセンスとして香りとして鼻から体内に取り込めると言うことは食べても良い。飲み物、食べ物以上に容易に薬として体内に取り込む事に他ならない。サムサラの香料の専門店に行き露店の10倍以上を払って、私は青白色っぽい純粋のハジャリ(滴状乳香)とミルラ(塊状投薬)を手に入れた。ほかにコーヒーに調合するナツメグ、丁字(クローブ)、サフランや龍涎香(アンバル)、麝香(ムスク)も調達した。日本の香道でうるさい上等のカンボジア産サンダル・ウッド(伽羅)も忘れずに買った。日本で数万円は下るまい。

【*さて、いよいよコーヒーの産地探訪を始めるのですが、ここであらかじめお断りしておかねばいけません。私はイエメンには過去4回の旅をしました。1987年2月、96・97・98年の1月の各2週間前後です。話を展開するのに時間と場所を行ったり来たりするのでは混乱します、そこでガイドをご紹介しておきましょう。まずはイエメンの三大輸出業者の一つK社の副社長イブラヒム氏とアリ氏です。97・98年に同行して頂きました。K社は1990年の大阪で開催された「花と緑の博覧会」以来、バーニー・マタルを日本のワタル(株)に輸出しています。コンタクトをとってもらったところ、産地でその部族出身の仲買人または農園に顔のきく者が同行するとしないでは段違いの対応を受けます。旅行会社のガイドでは限界があるのです。通訳は東大留学生・大坪令子さん、現地のトーフィク氏】

1997年1月8日(水)、朝10時半、私たちは三台の4WDに分乗してまずはバニー・マタルに向け出発した。折りしも今日からイスラムの国はラマダン(断食)に入った。朝方ラジオ放送があったのを大坪さんが聞いたそうだ。これから一ヶ月間、ムスリム(イスラム教徒)は日中は食べ物はおろか唾ものまない、だだ都合のいいことに例外があって、病人の人や旅行者は(行動を共にするイブラヒムとアリさんも)その限りではなく、日をずらして実行すれば良いことになっている。もう一台には仲買人ジャービルさんも乗り込んでいた。

ミネラル・ウォーターとビスケット、西の関門所でブルトカン(オレンジ)とバナナを買ってとりあえず、の食料は確保した。車はサナア盆地を抜けだし高度をあげる。中国人がつくったアスファルト道路を時速100km以上の猛スピードで走る、西へ約50km、ツバサの村を過ぎるともうそこはバニー・マタル地方である。

ひと昔まではコーヒーの文献にベニマタと解釈されたコーヒーが実はバニー・マタル産のコーヒーであることはいまや習知の事だが、たった十年前まではこんな事も判らなかった。バニーとはアラビア語で、子孫の意味で、マタルは雨を意味する。直訳すると「雨の子孫達」の住んでいる地域を指す。アラビア語では形容詞「バニー・マタルの~」はマタルがマタリイ(i)に変化する、つまりマカ・マタリの語源は「モカ港から輸出されたバニー・マタルのコーヒー」だったと言うわけです。

車はアラビア半島最高峰3‚660mのナービー・シュワイプ山を右手に望みながら三台の車は抜きつ抜かれつ、先を競いながら麓を横切る。話はさきに横道にそれるが、ナービーとはナビゲーター、預言者のことである。ムハンマドの時代にシュワイブという迫害を恐れず、布教した人に因んで付けられた。さて車は3‚000m弱の峠を越えたあたりで後続の車を大きく引き離してしまった。右正面の最高峰を望みながら、カート市で有名なスーク・アル・アマンの手前、マトラの村から車は幹線から左にそれるはずが、ふざけ競争しているうちにどうやら行き過ぎてしまったようだ。後からの車が来ないのにようやく気がついた。

ハイマー地方の入り口まで来てしまったらしい…後戻りする。イエメン人は一部の人をのぞいてほとんど旅行はしない、なぜしないかと尋ねると…なぜするんだ?とくる、物見遊山の感情はないが、高い場所(見晴らしの良い)と水場には歓喜の声をあげる。どうやらイブラヒムは産地めぐりをするのは初めてらしい、概して幹線から外れる事は危険を伴うことに違いない。その証拠にいつも彼らはライフルと拳銃は携帯していた。

イブラヒムが道を尋ねた家はコーヒーの仲買人らしく、車からブンの入った麻袋をトラックから倉庫に運び込むさいちゅうだった。車からおりて早速写真を撮る。バニー・マタル最初の集荷場だ。サナアからバニー・マタルまで近いし、どこからどこまでがそうだと掲示板があるわけでもない(在ったところで読めないが…)ので、よっぽど気を付けないとすぐに過ぎてしまう。しかしどこか違うものを感じるはずだ。では何が違うかというと、このあたりは見た目にも発散する地味の豊かさが有る。土は黒く、緑が深い。幹線から南に折れて、ラフ・ロードをゆるやかに降りて行く。

途中、最上のカート(錯覚作用のある葉)を産するバイタル・ウイアをすぎたところで見失った一台の車が見えた。遅いので迎えに来たのだ。標高2‚500m、この一帯はますます黒く、玄武岩質の土壌である事がありありだ。玄武岩とは塩基性火山岩の総称であるが、現地の人はサウラーと呼んでいた。バニー・マタルのコーヒー産地は大きく三つの地域に分けられる。高地から中腹にかけて急峻な山岳地帯の谷間にあるハイダル・ジャルク。山の中腹斜面のテラスに栽培されるヒラーラ。ワディ(涸れ川)にそってそれぞれの環境が風味に微妙な変化を与えるのは当然だろう。

それにしてもひどい道である。とうとうタイヤがパンクしてしまった。少々の故障は彼らは自分たちで修理してしまうからパンクなどは問題ではないが、これからの道のりを思うと予備のタイヤがないので心配なので、一台の車はとりあえずサナアに引き返す事になった。標高2‚300m、12時過ぎ、摂氏38度。しばし休憩する。

ハイダル・ジャック(山の風道の意)には70の部落があると言う。残念だったが、私たちはそこのコーヒー園に足を踏み入れることはできなかった。道がなく車では行けないのだ。それでも無理を言ってムサーラの村まで行ってもらい、山上から農園を見させてもらった。険しい絶壁の谷間に五十から百本くらいのコーヒー園が続いている。なるほどロバではなくてはお手上げの場所だ。ここの農園で両手に一杯のブンを買った。150リアル。

私たちはヒラーラに向かう。峠をこえいくぶんましな道をしばらく走るとコーヒー園が見えてきた。とそこがヒラーラ(三日月、吉兆の意)であった。標高2‚100m、摂氏31度。12時30分。よく潅漑が整備されスラッムと呼ばれる梯子に登っての収穫が行われている。コーヒーの果実をたわわにつけてた木も古く百年近いと思われる。高さは5mくらい。幹まわり50cmから60cmのコーヒーの木が150本ほど栽培されている。奥の方にまだ続く。

モカに始まり…

モカ・コーヒーの源郷バニー・マタル。その佳境ヒラーラにとうとう私たちは足をふみいれた。

思い起こせば十年前、はじめてイエメンに来たとき、イエメンの旅のきっかけをつくってくれた内山さん(現・アメリカ在住)はアジア経済研究所在イエメン特派員…佐藤寛さんを紹介してくれた。実に、あのときの彼との出会いが私をモカ・コーヒー研究へと大きく傾斜させた、といっても過言ではない。一風変わり者の彼はイエメン人ガイドは手配してくれてはいたもののフィールドに出たままで何時サナアの街に帰ってくるものか、友人に聞いても皆目つかめなかった、まるでイエメン人を地でいっている。神出鬼没の彼とやっと会えたのは帰国2日前のことであった。

アラビア語はおろか習慣もわからないままイエメンを回り、モカ・コーヒーを暗中模索してきた私の旅は彼を喜ばせた。イエメン大好きになってしまった私がよほど嬉しいらしい。そして、モカ・コーヒーの源郷を見たい一心の私を、翌日にはバニー・マタルへと導いてくれたのだった。急峻な斜面をゆっくりと注意深く這うように降りてゆくと、あのまばゆいばかりの逆光のバニー・マタル。胸は高鳴っていた…その時の光景が再びいまよみがえる。

しかしあそこは何という村だったろう?場所はもっとハイマーよりで幹線道路に近かったように思う。あのときなぜか写真におさまってくれた収穫する女性はティハーマ(低地)地方からの季節労働者であったか?黒いベールに顔を隠して去った女主人は、夢中でシャッターをきる私を横目にモデルの女性を大声でなじり主人を呼んだ、写真はコーランの教えにもとる、とでも言ったに違いない。突然の闖入者に農園主は怒り出し、われわれはほうほうの体で逃げ出した。イスラム社会では成人女性の写真撮影はアイブ(恥ずべき行為)であるに違いなかった…。

村の入り口のコーヒー農園をあとにヒラーラの奥地へと私たちは向かった。ほどなくモハンマド・ホセインさんの由緒あるコーヒー農園に到着する。(この名前、どこかで聞いた覚えがあるかと思いませんか?そう、サナアのジュムルク、ホセイン・ゼラジーと同じです)ヒラーラで穫れるコーヒーの仲買をかねるホセインさんは村の名士といったところか、住居の一角には立派な礼拝所がもうけてあることからもそれはうかがえる。背面の崖からは清水がしたたり落ちている、雨期には流れをつくるに違いない。農園にはコーヒーとカートの木が混在していた。ワジ(涸れ川)をこえてよく手入れされた農園を見て回る。

コーヒーの樹高は3~5mくらいのものが多いがなかには6~7mの百年もの、幹回り70cmを超す古木もあった。ホセインさんは8千から1万本のコーヒーの木を栽培しているという。枝に赤く熟れたものはまだまばらで青い実のほうが多い、見るとどの木の根本にも黒い砂が敷いてある。特に肥料を与えることはないがワジの谷底の砂をまいているのだそうだ。砂に含まれた豊かなミネラルは養分となり、また水はけをよくするのだろう。バニー・マタルの典型をこの農園にみたおもいがする。(以前、イエメンのブドウ畑のブドウに畑の土を撒く映像を見たことがある、土ほこりが膜をつくり害虫から実を守る、日本では袋をかけたうえに農薬を撒く。えらい違いだ。イエメンにはそんな先人の身近な知恵が今に残っている)そして標高2‚000mをこす南斜面の農園にはよく朝霧がかかる。

今年は雨が多かったこともあって収穫の最盛期は1ヶ月先になるとのこと、その収穫が終わった2ヶ月後くらいには白い花をつけるそうだ。 石のテラスには僅かばかりのコーヒーが乾燥されていた。時計は午後2時をとっくにすぎている、ホセインさんたちはラマダン中なのに私達の為に昼食を準備してくれた、ホブス(インド料理のナンに似ている)と香辛料の利いた2種類のペースト、ラマダンに食べる蜂蜜入りヨーグルト料理(シャブーツ)、バナナなどをご馳走になった。

午後3時前、ホセインさんも同行して我々はヒラーラをあとにする。谷底に続くハイダルジャルクのコーヒー畑を見ながら、1時間ほどやはり悪路に悩まされながら降りて行くとやがて広いワジにでた。ここらあたりが「黄金のコーヒー」を産するブクランと呼ばれる一帯である。川底にはせせらぎが幾筋も流れを造っている。ここから西(下流)に20分ほどでジハーマと呼ばれる産地があるという。まずそちらを訪ねる。

標高1‚600m、ここジハーマから下流・ムヒラジハーマにかけ4kmにわたりワジに沿って農園が拓けている。カートの木に囲まれるように樹高2~3mのコーヒーの木が等間隔に栽培されていた。こちらは標高が低いせいか真っ赤にコーヒーの実は熟していた。園をひとまわりした後でイブラヒムさんは今晩用にと一抱えの良質のカートをそこで調達した。破顔一笑。イエメンの人々にとってカートは欠かせない、何をおいてもまずカートである。いかにどこでそのカートを手に入れるか、彼らの頭のなかではいつも最優先事項である。

そこまでイエメン人を夢中にさせるカートとは一体何なのだろう?カートとは(学名:Catha edulis Forskal)と言うらしい。エチオピアでチャット、ケニアではミラとも呼ばれている。南アラビアとアフリカの角(エチオピア、ソマリア、ジブチ)のイスラム文化圏に広く普及している麻酔性植物(ナルコティック)である。噛めば苦く、良質のものはほのかな甘みがある。コーヒーでもただ苦いと思っていたものがだんだん苦みの奥に複雑な風味を感じきれるようになるのと同じで、ただ青臭いと思っていたものが春の若草の香りに変わってくるらしい。

午後ともなると、男たちはあぐらを組み寝そべって談笑しながら葉を噛み溜め、ほっぺに緑のこぶを脹らませ水を一緒に含みエキスをのみこむ。その時カスはほっぺに残すのがコツ、はじめは饒舌になりやがてだんだんと酩酊していき感覚は内部に向かう、そしてそれは深みに達し静寂の世界が顕れる。その境地もやがては壊れ覚醒する状態がおそうと言われる。もし彼らに問えば

「神が与えた最大の贈り物さ」と答えるに違いない。非イスラム圏のお酒と言えなくもないが彼らにはもっと神聖なるものらしい、もっともお酒を知らないはずだが…。カートは新鮮さが身上で朝摘みされた新芽、一芯二葉がついた枝が極上品で、柔らかな稚葉だけをはむ。特に金曜日(休日)の夜は親戚縁者が集まり新しい客を呼んでカートパーティでもてなすのが恒例であり欠かせない社交儀式である。

その家の沽券にかかわる、産地でも微妙に香味が違うので少しでも良質のものをと品定めが大変だ。イエメン社会がうまく回っていくため、神に近ずくインナー・トリップのためにイエメン人は一日の稼ぎの大半をこのカートにつぎ込んでいる。

さてそこで問題である。政府は重要な外貨獲得のコーヒーを奨励するのだが。農家にとってはコーヒーをつくるより、より現金収入になるカートをつくりたがる。おまけにコーヒーの栽培条件とカートのそれは同じである。イエメン全体ではコーヒーの生産量はむしろ減っている。

5時50分、日没の礼拝のアザーンがラウド・スピーカーから流れる。ラダン、今日の断食の終わりでもある。黄昏のなか再び私達はブクランに向かう。着いたころにはとうに日が暮れていた。河原でキャンピングの覚悟で来たのだが、ホセインさんの兄弟の農家に泊めていただくことになった。彼らのお祈りののちすぐに皆農家の屋上に登り夕餉を頂く。程なく車のライトが見え近づいてきた、サナアに帰ったモハメッドがタイヤの修理を終えて戻ったのだった。

ここで月のない満天の星空のもと、腹を空かした男どもが先を争って同じ鍋をつつきあう光景を想像していただきたい、獲物に群がる狼のごときシルエットが浮かびあがつてくるに違いない。ホブス(パン)と羊の肉と豆や野菜を煮込んだサルタ(シチュウ)は瞬く間に消えて、何度も石の鍋底を指でなめるはめになった。

食事のあとは歓迎のカートパーティが待っていた。男だけがマフラージ(応接間)に着席。一通りの紹介と話題がおさまると、私はテーマをコーヒーに持っていく。コーヒーの起源伝説はやはり知らないし関心もなかった。昔からコーヒーは在って先祖代々コーヒーをつくっている。

このあたりのコーヒーの品種はヒラーラジャルビアという在来種。30年から150年で寿命を迎えるとギャラ(カット・バック)をする。おじいさんたちの代まではブンは飲んでいなかった、ギシルだけを飲んでいた、ブンはもつぱら輸出用であった。

オスマン・トルコがきて(1849年)からイエメン人にブンの飲み方を教えたが一般に飲まれるようになったのはずっと後のことのようである。

コーヒーの搗き臼をハーウン(サナア)マルカット(タイズ・アデン地方)と呼ぶのは知っていたがイブリク(コーヒー沸かし)の区別が判然としなかった。イエメンではコーヒー沸かしは2種類ある。ブン用はジャズワと呼ぶ。イエメン・湾岸諸国で使われるダッラ(大ぶりの金属のコーヒー沸かし。素焼きのものはジャマナと言う)はギシル用で結婚式などでたくさんの量をつくるときに使うとの回答であった。

ギシルのカスは打撲したところに当てると薬になるなど面白い話が次々に飛び出す。このワジの下流の先はバイタル・ファキーフに通じている、直接ブンを運んだのか聞いたところ、一時(50~80年前)は運んだが、マナハの市(スーク)に運ぶのが普通だった。

バイタル・ファキーフでなく、西部山岳に産出するコーヒーはトルコ人らの商人がやって来てマナハの町で商取引していたと言うのだ、バイタル・ファキーフのほかにももう一つ大きな取引センターがあったことになる。それは陸路サーダを経由してサウディ・アラビアに行った、紅海のいろいろの港も利用されていたと言う。つまりモカ港の役割とは非イスラム教圏・ヨーロッパ諸国むけの輸出港であつた。そしてアル・ホデイダが欧米へのコーヒーの輸出港になったのは1962年の革命以後で、それまでまだモカ港はまだ機能していた(共産圏国むけに?)という。私はためしにコーヒーがお酒になることを知っているか聞いてみた。答えはイエス。ギシルを5日以上水につけるとハムダー(ライムみたいな香味になる)そうしたら飲んではいけないと。1回くらいはブンは水がかかってもよい、実際に石臼で脱穀する5時間前に水をかけ柔らかくして石臼にかけると言う、初耳だった。そういえば確かに2種類の色合いのものがスークにあった。

カラカラの茶色のブンは、ギシル屋では幾分つやのある黒っぽい色で売られていた。そこで変わっていたのだった。飲むことは否定されたがコーヒーが酒に変わることを知っていた事は、自説(コーヒーはワインの代用としてギシルを発酵させた)に一歩近づいた。話はなにやら延々と続いていたが…覚醒させるというカートも少量しか噛まない私には睡眠薬にしかならないのだろう、睡魔におそわれていつしか眠ってしまった。

翌朝、目覚めるとそこは実に美しい光景であった。ワジに沿って緑のコーヒー園は上流まで延々と続き8万本もあるという。テラスには収穫されたブンが乾燥されている。小鳥はさえずり、流れは朝日にキラキラと輝いていた。この上流8km先にはアル・ホッタスという温泉がある。そこから湧き出た湯、このワジ一帯にはそのミネラル成分が作用するためか、種子は黄色になるという。

ブクランが「黄金のマタリの村」と呼ばれるゆえんである。

ブンは一週間から十日ほど乾燥ののちチェリーのまま保存するか、又はサナアのスーク、ジュムルクへともって行く。イエメンの空気の乾燥度合いはコッコの保存に最適ではなかろうかと一緒に廻った、ブラジルのコーヒー栽培に詳しいブラウン・チップの繁田さんがさかんに感心していた。またまたイエメン大好き人間が増えそうだ。人との出会いがイエメン珈琲の旅を面白くさせていく。

※97年は他に山梨県都留の中村さん(バンカム・ツル)。岐阜・瑞浪の今井さん(待夢珈琲店)と画家の小池さん。広島・尾道の金本さん(蛮珈夢)。鹿児島大学院生の野添君。(95年に福岡・珈琲舎のだ・吉留さん。97年には(株)ワタルの西尾氏も同行した。モカ・コーヒーの香りの秘密を解く鍵はイエメンの風土にあるのだろうか?それとも精製のプロセスにあるのだろうか?この辺りでバニー・マタルのコーヒーについて少し整理しておきたい。

『コーヒーは土壌が豊か、そしてその育つ環境は厳しいところに収穫されたものがより香り高い実をつける』。これはわずか25年にしかすぎないがコーヒーにノボセてきた私の推論である…。

バニー・マタルの母性なる黒い大地は伸長を約束し、一本の木にはヒトに薬効をもたらすカフェインやクロロゲンサン、カフェ・オイルほかの成分を造る。そして標高高いがゆえの父性なる厳しい条件は成長を抑制するのだがが、実際それは高原野菜が美味しいのと同じ、昼と夜の温度差がかえって成分を蓄えることにつながる。コーヒーノキも伸長と抑制のある環境こそが好ましい。コーヒーの木は風雨をあびて成長し、やがて開花する。そのころには自ずとすべてを受容する態勢が整い結実する。そして完熟するのを待って収穫され、天日乾燥し甘みを増し、イエメンでは今も石臼で脱穀していたことをわすれてはいけない。

よくモノの本ではモカ・コーヒーは山岳の急斜面、水はけのよい痩せた土地に育つことでその特徴を備えると紹介されてきた。確かに大半の農地は痩せて?いるかもしれないが…、モカ・コーヒーを代表するバニー・マタル(雨の子孫たちの意味)の産地を視察したかぎり、それは感違いであることが判った。三日月(よい土地・吉兆を意味する)にたとえられる産地ヒラーラ、黄金のマタリ・コーヒーの産地ブクラン、いずれも大地は黒く豊壌であった。

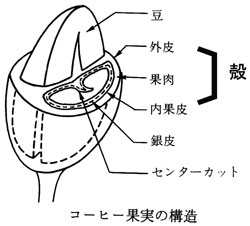

標高たかいがゆえに(1600mから2200m)昼と夜の温度差が自ずと霧を生み風を呼ぶ。風土とはよく言ったもので、風は育ての親ともゆうべきもので風(空気)が私にはモカ・コーヒーの香りを育てているように思えてきた。市場では名品バニー・マタル(マタリ)をイエメン産コーヒーの代表としてきた。そこは土壌が豊かで標高が高いところで収穫されたものがよりモカの特性をそなえると評価されてきたからにちがいない。輸出業K社ではイエメン約20の産地のコーヒーを4つのランクに分けて取引していた。バニー・マタル産のコーヒーが常に最上位で取引されていることは言うまでもない。しかし小粒であること、欠け豆の多さを指摘する人がいるかもしれない。在来種のバニー・マタルコーヒーは小粒なのが当たり前、そしは雨が多いので豆自体が弱い、石臼脱穀の時どうしても割れてしまう。バニー・マタルの一級品は割れた豆が混じっているものなのだ、それもセンターカットにそって割れている。

それではイエメンではコーヒー生豆の評価はなにをもとに判断するのであろうか、それは香り、味、色、形、オイル分で判断していた。強く香り、噛んで甘く、センターカットが真っ直ぐ(原種に近い?)で、黄色でオイルを多く含んだモノがいいと教えてくれた。試しにその生豆にライターで火をつけてみればオイルがにじみ出すと。このカフェオイルの話を聞いたとき皆から感嘆の声があがった。それは日頃からカフェオイルこそがコーヒー焙煎の決め手であり。上質のカフェオイルを孕んでいるかどうかが私の生豆の評価基準であったことを知っていたから…。我ここに賛同を得たり。

ありあわせのビスケットやチーズで朝食を済ませ。農園主・サレハさんやホセインさんたちと別れを告げ、朝8時ブクラン村のコーヒー農家をあとに我々は出発した。幾筋ものせせらぎが残るワジ(涸れ川)を遡っていく、両岸にはコーヒーの畑がとぎれながらも続いている。ブクランだけでバニー・マタル産コーヒーの4割を占めるという。やがて8キロほど先の温泉アル・ホッタスに着いた(前回来たとき、女性だけが入れる時間帯で通訳の大坪さんだけが内部を覗くことができた)

今回は遠目に建物を見やりながらとおり過ぎる。昨日のラフロードよりもこのまま上って山岳舗装道路にでる方が早いのだそうだ。途中まではブルドーザーで切り開いただけの道だったが昨日に比べれば段違いによい、首都サナアまでわずか1時間半で着いてしまった。ブクラン産のコーヒーは今はこのルートで運ばれているらしい。サナアの街を抜け、ガソリンを補給して再びホデイダ・ルートを西に走る。ラマダン中の為か走る車も少ない。再びアラビア半島最高峰シュアイブ山を右手にバニー・マタルへの入り口マトラ村を過ぎ車はフルスピードでカート市の街スーク・アル・ヤマンに着いた。もちろんそこでイブラヒムさん達は今晩のカートを仕入れる。大事そうに湿らしたターバンに巻いてしまいこんだ。

例年5月から9月にかけて、インド洋・紅海からたっぷりと湿度を含んだ南西モンスーンがこれらの山々にぶつかり雨を降らせる、イエメンの雨期である。その量は年間1‚000mmから3‚000mmとも言われる(まだバニー・マタルの統計はない)。ともかく多量の雨をふらせる。

そこで気になることがある、決まってイエメン・コーヒーの紹介記事に孫引きで「雪解け水を灌漑してコーヒーを栽培している」というくだりをを読まれた方も多いはずだ、本当だろうか?確かに3‚660mのシュワイブ山に雪が降る可能性はあるのだが(雹は降る)積雪を確認したひとはいないという(白っぽくなることはある)。雪解け水の云々は改めて欲しいものだ。車はハイマー地方に入る、あたりは急峻な山岳が連なり、遠く山頂まで段々畑が続いている。絶景かな絶景かな…。

道路わきにコーヒー園がある。車から下りて農園を見て回る。この一帯は土の色は普通の黄土色。ご主人と娘さんたちとで収穫の最中である。このあたりはムハンマドさん所有の農園だ。余談だがイスラム社会で一番多い名前がこのムハンマド(感謝)、正式には(例)ムハンマド・アリ・ビン・アブドゥラ・アジー・アル・ハバリなどと続く。この場合、ハバリ族のアブドゥラ(神のしもべ)・アジー(祖父の名)の息子のアリ(高)の息子ムハンマド、となる。

イスラムでは名前を知ればたちどころに家系や血筋までも分かってしまう。ちなみにイブラヒムさんが私たちにアラビアン・ネームをくれた、私にはムニール(光)、今井さんにはイマーム(信仰)、繁田さんはハンダール(サナア北部の地名)、中村さんにはラハップ(黄金)、小池さんはサーム(画家)、野添君にはマンスール(勝利)であった。イスラムでは結婚しても名前は変わらないという。親からの遺産相続権も変わらない、子供に財産は残さずとも名前だけは残ることになっているらしい……アラビア語が解ればこの旅はさぞかしもっと楽しかったろう。

話を戻すと、まだそこのコーヒーの木は若かった。1991年頃イエメンではフランスの協力のもとで灌漑とコーヒー産業振興を実行している。そのときのものらしい。この先には昔からの農園がある、樹齢は5・60年といったところか、すでにそこは収穫を終えていた。

さあ今日の目的地マナハに急ごう。マナハはサナアから約90kmキロ、車で2時間半の距離にあり。ホデイダ・ルート上の町マグラバから有名な要塞都市ハジャラに行く途中にある。この町は思い出深い街である。10年前、佐藤寛さんはバニー・マタルからハジャラに私たちを連れてきた。見学をすませマナハに立ち寄る用事ができてしまった。まだその頃はどこに行くにも許可証を申請し、その(フォト)コピーを行き先々の検問所に渡し身元確認をやりながらの旅行を強いられていた。じつは予備のコピーがおわってしまったのだ。しかし街は停電中であった。

電気が街に供給されるまでにはまだ間がある。そこで街の探検をやろうと路地のおくへ奥へと入り込んだのだった。閑散としたある広場の一角の倉庫が何か気になり、暗がりを覗くと…なんとコーヒー(ブン)が裸で隅にうずたかく盛られていたのだった。それからがまた映画のセットシーンを見るようで、降ってわいたようにどこからともなく人が登場してきて、広場にはコーヒー袋をかつぐ人、カゴメカゴメで遊ぶ子供までがくりだしていた(午後のお祈りを終えて街に人が戻った?)。

じつに信じがたい光景だった。本当に偶然にもそこはコーヒー・スーク(市場)の一画だったのだ。マナハがコーヒーの集散地であることはあとあと分かつたことで、その時は夢にも思わなかった。それは佐藤寛さんも同じことだろう。私たちは運命の糸にたぐり寄せられたとしか思えなかった。バニー・マタルに続き、私にはコーヒーの神の存在すら感じた体験であった。運転するイブラヒムさんはそんなことを知る由もなく、車はマナハの街を通り抜けまずは要塞都市ハジャラへと向かう。

一通りの観光がすむと、イブラヒムさんはそこでコーヒーの仲買をやっているというアブサターブさんを呼んだ。彼は一番古そうな建物の奥へと私たちを案内してくれた。アラバスター(雪花石膏)が窓にははめ込まれた部屋、そこはコーヒー倉庫であった。数体のコーヒー袋と広げられたブンがある。室内にブンが広げてあるのは、標高2‚300mhの地では天候が変わりやすい。スコールの心配があるからだそうだ。

アブサターブさんはこのあたりとハラス地方のものをイブラヒムのK社に納めているという。私たちはアブサターブさんの案内でマナハの山裏にあたるホタイブのコーヒーを視察することになった。そこはイエメンでも一番標高の高い位置(2‚250mh)にあるコーヒー園の一つである。ハジャラをあとに山を下り、マナハの街を横切り山の東斜面にでる。急峻な坂を下り車は喘ぎながらもまた登る。見ると山のテラスにコーヒー畑がへばりつくようにあった。

さすがにギリギリの環境の為か木に勢いは感じられないが一度収穫されたものをのんでみたい気がする。山並みの中腹を抜ける道がみえる、あれは旧道でキャラバン・ルートだったという。二百年以上も前、デンマークのアラビア探検隊、わがカールスチン・ニーブールはサナアのイマームに謁見した後、モカ港に停泊しているはずのイギリス軍鑑に乗るべくどしゃぶりの中を駱駝で急いだ。たしかこのあたりを下りワジに出たはずだ。

この山の頂上付近は厚い黒い玄武岩の一枚岩と絶壁になっており、眺望のよい格好のトレッキング・コースで欧米人が岩の上にテントが張ってあっったが、その上方に今もイスラムの神秘主義バニー・イスマイル派の道場寺院が見える。ここでイブラヒムさん達は車のカセット・テープの民族音楽のボリュームをいっぱいにして突然ジャンビーア・ダンスを踊り出した。眺めのいい場所に来るとうれしいのかイエメン人は踊り出す。盆踊りも忘れた私にはなんともうらやましい。我々も加わりステップをふむがうまくいかない、さすがに大坪さんはうまいものだ。ひとしきり楽しんだあとで山を下り、マナハの街に向かった。

目指すはコーヒー・スーク。くねった迷路もなんのその、息をきらし石の階段をかけあがる。そこの子供にブン、ブンと言ったら喜んで案内してくれた。本当はここに訪ねるのなら日曜日がいい、大市が立つ日なのだ。マナハの大通りは出店で埋め尽くされ人ごみでごったがえす。西瓜やオレンジ、かごにはいった鶏からドーンと吊した牛肉屋、菓子屋、大工工具や電気製品まで豚以外は何でもそろう。それも午前中が賑わいをみせる。

コーヒー・スークの一画では盛んな商いをみることができる。近在から車やロバで運んできたブンを手に持ち相手に嗅がせ、身振り手振りで売り込む、札束が行き交い、大天秤で検量する。倉庫の中では例の石臼式の脱穀機がまわり分けられたブンを麻袋に詰める。「ここで一番いい豆をわけて欲しい」と言うと、意外にバニー・マタルではなく、バニー・イスマイル産のコーヒーを差し出してきた。何度もこれがナンバー1か聞いたがそうだという。どうやらマナハではバニー・マタルよりバニー・イスマイルで採れたコーヒーが価値があるらしい。大発見である。

遅れて来たイブラヒムさんに尋ねると、バニー・イスマイル産のコーヒーはすべてサウディ・アラビアに行くのだそうだ。サウディの人(ベドウィン)は自分で豆を煎って煙で涙が出るモノをよいコーヒーだとするのだそうだ。そうカフェ・オイルが多い豆がいい豆だと体験で知っている。

『発見せり!』 そのとき、私はそんな浮いた気分であったにちがいない…。

イエメン西部山岳地方に住む敬虔深いイスラムの人々の手によって、収穫され乾燥を済ませたコーヒーは此処マナハのスーク大市(日曜日)に集まっていた。バニー・マタル地方の一部のものや、ハイマー、ハラズ地方のもの、南に位置する山・サファン地方のもの、そして西北方の山並バニー・イスマイル産のコーヒーなどである。

コーヒー・スークを見るにはマナハの街の大通りから路地に入り石段を登る。初めての旅で倉庫を発見したあの広場に通じる一画でおこなわれている。仲買人が群がり丁々発止の売買は見ていてあきないが、もとより異邦人の入るすきはない。私はそのままアップダウンのある、くねくねと曲がった石畳の狭い路地を登った。両脇には十数件の家屋が軒をならべ。鐵の扉を開いた5、6坪の箱形の店舗は、倉庫ともつかない。

店先にはコーヒーが無造作に置かれていた。と、間口の広い、ある店に人が多く群がっている。奥には例のコーヒー石臼脱穀機が据えられていて、つい先程まで脱穀していたらしく、ハンマーとノミを持った男が石臼の歯に詰まったコーヒーの果肉を取り除く作業をしている。麻袋につめられたコーヒーが数体、奥の隅には脱穀されたコーヒーがバラ積みされている。闖入者に気が付いているに違いないが、入り口では仲買人との値決めが続いていた。

薄暗いその倉庫に入れてもらい、石臼脱穀機を写真に撮る。一段落したところで相談をもちかけた。もちろん此処にある一番のブンを分けてほしいと、すると提示されたのは、意に反してバニー・マタルのではなくバニー・イスマイル産のブンであった。そこで私はバニー・イスマイル産のコーヒーがバニー・マタルより高く評価され取引されていることを初めて知ったのだった。何度も念を押し、(遅れてきたイブラヒムさんが怪訝な顔をしているのが気になるが…)見本用にバニー・イスマイル産の脱穀済みの生豆を約500g買った。ホテルに下る車の中でイブラヒムさんが先程の生豆を出せという。一握りを広げると「これは3種類の豆がミックスされている」といいながら、選り分けていくではないか…この小さくて丸いのがイスマイリィ、幾分大きめの青いのがハラズィ、小さく楕円形がマタリィときれいに3等分になったのにはおそれいった。バニー・イスマイル産は産出量が限られているのでミックスして売っているのだと教えてくれた。そして自分の会社では純粋のバニー・イスマイル産だけを扱っていると胸をはった。敬虔なコーヒー仲買人が増量までして売買するブン。

サウディ・アラビアのベドウィンが求めてやまない「ローストの煙が涙をさそうバニー・イスマイル産のブン」にはいったい何の秘密が隠されているのだろうか。

コーヒーの生命は香りにある。遙か紀元前10世紀、シェバの女王いらいイエメンが連綿と続く香料文化の国であったことはすでにご理解いただいたであろう。そしてモカの香りの秘密を解く鍵がオイルであることを匂わせてきた。ここで香水から見たカフェ・オイルを検証してみようと思う。話は飛ぶようだが『クレオパトラの鼻が短かかったら、世界の歴史は変わっていた』は有名なパスカル「パンセ」の言葉である…クレオパトラの国・エジプトで私は面白いヒントを得た。

ピラミッドを見て回りガイドが連れていくところは、パピルスの工芸品店か香料屋でお決まりのコースである。あらかじめリベートがあっての魂胆であることは見え見えで「なにも買わないよ」と断っても最後には連れていかれるはめになって。

さすが名うてのエジプト人ガイド(日本人はカモ?)などと観念してしまう。

“サーテ、お立ち会い、コンニチハ、ここはカイロでも一流店。パリの老舗香水店御用達司です。ソフィア・ローレン、フランク・シナトラなどなど有名人ご愛顧の店ですよ…”と、まるで立て板に水。店員の口上を聞くほどに、どうやらそのボトルの中身は純粋の香料、エッセンシャル・オイルであると言いたいらしい、ためしにボトルの中に火をつけたマッチ棒を入れるという、つまりアルコールで薄めていませんと言うのか。

やおら香具師がマッチ棒を落とすとジュッとみごとに火は消えた。液に火がつかないことで証明された?わけだ。そこで拍手御喝采ときて、あとは刺激的な香りがご婦人を悩殺して、瞬く間に数万円の散財をすることになってしまう。しかし、なぜそこまでピュアであることを熱心にPRするのだろう。その訳を知るには、エッセンシャル・オイルが何かを理解しなければなりません。香水つくりは時代を経ていくつもの方法が考案されてきました。一番古い方法の一つにアンフルラージュ法がある。現在はほとんどその方法は見られないというが、コーヒーマンにとっておおいに示唆に富んでいる。それはオイル(脂肪分)がよく香気成分を溶かし込む性質を利用する。花は、摘んだ後も比較的香りを失わないジャスミンなどに用いられてきた。

- ▽ まず摘んだ花びらを無臭の固形脂肪にのせる。

- ▽ 24時間ごとに香りを吸い取られた花を取り替える。

- ▽ 脂肪分1kmに対して花2・3kmをあて、1ヶ月間その作業を繰り返す。

- ▽ やがて香りを吸った脂肪の固まりは溶かされ、分離器(デカンタ)にかけられる。

- ▽ デカンタで分離された成分がアルコールと混ぜられる。

- ▽ アルコールで香料成分と脂肪分とに分離させてしまうのである。

かのクレオパトラが愛用した花の香りと言えばバラであるが。その「バラの香水」をつくるには、ほとんど似た方法の熟成法というのでやる。純度を高める作業にただ高熱を使って行われるだけの違いだが…。だが今や、これらの方法は手作業と歩留まりの問題で姿を消しつつある。今も行われている古典的な方法には水蒸溜法がある。それは香気成分が水蒸気で分離できる性質を利用する。因みにバラの天然香水は、じつに数百種類もあるバラのたった2種類の代表的

バラからつくられていることをご存じだろうか。甘く芳香を放つダマセナ・ローズとコーカサス原産の強く香るセント・フォーリア・ローズである。トルコ、ブルガリアで栽培されている。前者のダマセナ・ローズはそれは香料で有名なフランス、グラース地方やモロッコのアトラス山脈の南あたりで栽培されるが、その製造方法は興味ぶかい。

- まず花のエッセンスを多く含む朝摘み(10時まで)の花びらが王立の工場にあつめられ、陰干しされる。

- ▽ 次にアランビックとよばれるナスビ形のタンクに入れ、水を加え撹拌する。

- ▽ そこに蒸気を吹きかける。

- ▽ やがて蒸気はアランビック上部から伸びている螺旋管をつたい冷却される。

- ▽ 流れてきた香料(芳香油)と水蒸気がガラス容器に液体となり落ちてくる。

- ▽ この二つの成分は密度のちがいで分離して。

- ▽ 精練されてバラ水とエッセンシャル・オイルになるというものである。

バラの香りは例外的に水に溶けますから、副産物の水(バラ水)はイスラムの人々の生活に欠かせないものでである。いや元々それから発達したのである。初めてバラのエッセンシャル・オイルを抽出したのは10世紀の医者アビセンナといわれるが。12世紀すでに十字軍によりバラ水はヨーロッパに伝えられ愛好されていたといいます。エッセンシャル・オイルとバラ水の香りの善し悪しは圧力水蒸気のあて方しだい。この水蒸留法が始まったとされる17世紀頃からその製法は今に変わらないまま、その道のベテランの経験と勘によっていままで守られてきた。

読者諸氏はすでにお気づきのことであろう。これらの製法はエスプレッソ・コーヒーの原型であり。コーヒーの深煎り焙煎法。ドリップ抽出法の蒸らしのメカニズムである。なぜ蒸らしが必要なのかがよく解る。

- ※1、香料の製造法は蒸気の加水分解を防ぐために乾燥蒸留法などに発展していく。

その一方で⑤揮発性溶液による抽出法が考案される。 - ▽ まず原材料と揮発性溶液(アンモニア系)を混ぜ撹拌する。

- ▽ 抽出した成分をデカンタに移し蒸留する。

- ▽ こうして揮発性溶液と色素・油脂・香り成分とに分離してろ過と蒸留をおこなう。

- ▽ アブソリュートという純度の高い成分をつくりる。

- フランス・グラースでのダマセナ・ローズの香水つくる方はこの方法でやられているのです。

話をカイロの香料屋に戻しますと、店員はエッセンシャル・オイルがいかに貴重(高価)なものであるか、いやむしろ安い価格で提供していますと言いたかったわけです。帰りしな勘定台の上にコーヒーのローストされた豆がなぜかボトルに用意されていました。香料でバカになった鼻をリフレッシュするのに嗅ぐのだそうだ。うーん、そんな利用法があるとは…!

ところで、コーヒーの花はジャスミンに例えられます。コーヒーの花の天然香水があってもおかしくはない。さぞかしロマンチックに芳香を放つことであろう。だが実現はむつかしい。なぜなら、例をバラにとるとおよそ3トンの花びらから一キログラムのエッセンシャル・オイルしかとれないのである。それだけの花をコーヒーノキから採取することは木を傷める。

愚の骨頂というものだ。しかし、代わりにコーヒーの生豆には約15パーセントの脂肪、その脂質に溶けている約1パーセントのカフェオール(エッセンシャル・オイル)が準備されている。じつはモカ・コーヒーの香りの秘密を解く鍵がここにある。

※2、ギブソンの研究によるとそのカフェオールの脂肪酸エステルをヘキサンなどに溶かし、酸性化すると青色や緑色を発色することを述べている。その反対に甘く完熟したコーヒー(中性化)のチェリーが脂質にカフェオールを多く含むと黄色を帯びてくる?のではなかろうか。それがバニー・マタルやバニー・イスマイルに強調された黄色の正体であり、スパイシィな香りの素であると私はみている。そして上手に焙煎するということは、カフェオールを逃さず、浸出してくるその脂質(バージン・オイル)に焙煎により産まれた芳香をいかに溶かし込むことができるかどうかにかかっている、とも言える。

一杯のモカ・コーヒーには大きく3種類の変化する香りがある。生豆から保持されていたスパイシーな香り。焙煎され成分の熱変化で産まれた揮発性アロマ(香り)。そしてバージン・オイルに溶け込んだフレーバー(風味とか香味とよぶ)である。しかし、なぜモカの香りはスパイシィな香りなのだろうか?他の産出国の高地産にもあっていいはずではないか?

十年前イエメンを初めて訪ねた時、サナアのスークで売られていたコーヒーには最初からカルダモン(そのときは何の香りか分からなかった)が混入されていた。恥ずかしながらそれとは知らず買って帰り、強烈なその香りにまどわされた。それがモカ・コーヒーの香りと思ってしまったのである。幸い?コッコの状態の豆も持ち帰ったので、自分で脱穀してみて、それで(カルダモンの)香りがあとから附けられたものであること知った。

《*また、不用意に発酵臭(FERMENTATION)がついたエチオピア産をモカの香りと勘違いしている人も多いのではなかろうか》

おそらく読者諸氏も、モカの生豆は甘くスパイシィに香ると言っても…どんな香りかお分かりにはならないかもしれない。近年、バニー・マタルは全国の店で飲むことが出来るようになった。バニー・イスマイル産も「イブラヒム・モカ」のブランド名で共同購入が可能となり、全国30軒ほどの店で飲める。是非お近くの有名自家焙煎店でその生豆の香りも嗅いで欲しい。

それは必ずあなたにある発見をもたらすに違いない。マナハ・ツーリストホテルはスーク大市のせいか、ラマダン(断食)にも関わらず込み合っていた。下の食堂では例のジャンビーア・ダンスが始まったらしい。軽快な太鼓のリズムにのってざわめきが聞こえる。さきほど渋るイブラヒムさんを説得した。明日はなにが何でもバニー・イスマイル山に登り頂上付近のコーヒー園を見るのだ。それは大変な道らしい。

もう一歩奥へと「考えるアシ」の旅は続く。

ぐっすり眠っていた。目覚めたのは夜明け前、やはりアザーンのラウドスピーカーの声である。窓から、白みかけるマナハの町並みをカメラに収めおわると、山の冷え込みに負けて、再び床に敷いたマットレスに横たわり毛布をかぶった。

このホテルには想い出がある。前回のこと、並びの土産屋でコーヒーのモノはないか物色していたところ、昔コーヒーに使ったという、ホコリにまみれた古い皮のダッラ(ポット)を買った。どの様に使ったモノかは分からないがどこか見覚えのある形に惹かれた。その時はその形が古代のアンフォラ(二つの把手がついた壺)の胴の形に似ていることに気がつかないでいた。それはラクダの皮でできている。

アンフォラのことはNHK「海のシルクロード」をご覧になった方はすでにご存じであろう。そのストーリイは、シリア沖に沈む古代船の船底に眠っていたおびただしいアンフォラの謎解きからはじまり、東西交易と文化交流の歴史をさぐった番組であった。結論からいうとその中にはオリーブ油を入れたのではないかと推測しているが、いやワインも入れて運んだとの説もいまだに有力である。ところで話はこれからである、ホテルに戻ると私は早速そのダッラを洗った。

すると中からギシルが出てきたのである。そこで、たまたま知り合った少年ヤーゼルに通訳の大坪女史が訊ねると「家には同じ形をしたそれよりもっと大きな皮袋があるよ。いまは使ってないけれどコーヒーを入れていたそうだ。今みたいなブン(コーヒー)は曾おじいさんのころ、偉い宗教指導者がマナハに来たときから飲むようになったけれど、それまではそれを飲んでいた」。

早くからトルコの商人がコーヒーを買い付けに来ていたと思われるマナハの町でもブンを飲み始めたのは比較的最近であったのだ。(この話はバニー・マタルでの農民の話の裏付けもある)しかしギシルと皮袋の関係が腑に落ちない、熱いギシル・コーヒーを皮袋には入れないだろうから冷まして保存したのだろうか?むしろ私は皮袋でギシル酒をつくったのではとの疑問がそこでわいたのである。「古い皮袋に新しい酒」の譬えもあるとおり、皮袋に残る古酒の麹菌で新しい酒を発酵させ、お酒を造ったと考えた方が自然におもわれる。コーヒーの殻(ギシル)を水に浸せば3日もあれば発酵し軽いお酒になることはすでに書いた。今でこそイスラムの戒律を厳しく守るイエメン人だが、イスラム化する前はお酒を飲んでいたことは論をまたない。

いやイスラム化してからも、なりかけの軽いお酒は許されていた。それに香辛料(ジンジャやカルダモン)などを加え温めて飲んだのがコーヒー飲用の始まりではなかったのか?だからイエメン人にとってブン(豆)よりギシル(殻)の方が重用されたのではないのか。そんな着想はここで思いついたのだった。その皮袋にアンフォラのような把手はないが注ぎ口がついている。

古代ギリシャ時代の、陶器の壺の形が皮袋の形に継承されていることも面白いことである。しかしこれはすでに破れて用をなさない…私は飾りとして店内に陳列しているが、お客さんは誰一人興味を示してくれない。

朝十時出発のはずが時間はとうに十一時をすぎている。昨晩イブラヒムさんたちはジャンビア・ダンスのあとオセロゲームで夜更かししたらしい、イエメンではこのオセロがいまブームである。ラマダン最中の人々は日没を待って食事を取り終わると、彼らはカートを噛みながらやダンスやゲームに興じるのが日常らしい。ラマダン月の夜は長い、徹夜して起きて楽しみ夜食(朝食?)を取り、夜明けのお祈りを済ませたあとで眠る人もいるとか。

昼と夜とが逆転してしまい朝寝坊を決めこんで日中の断食をさける。もっとも旅行中のイブラヒムさんたちは断食を遅らせているが…。近所の土産屋も店開きしたというので、今井さんとひやかしに行って戻ってくると準備ができていた。あわてて車に乗り込んだ。さあいよいよイエメンで最高級のコーヒーを産出するバニー・イスマイル山に向け出発である。

♪探しものは何ですか? 見つけにくいものですか? カバンの中も つくえの中も探したけれど見つからないのに まだまだ探す気ですか? それより僕と踊りませんか? 夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか~ 車のスピーカーから井上陽水の曲が流れる。かねてから私はいまの日本を代表するミュージシャンは井上陽水をおいて他にないと思っている。熱狂的ではないが隠れたファンの一人である。同時代に共感していると言ってしまえばそれまでだが…。陽水は同じ福岡県の片田舎に生まれ育った。彼のニュー・ミュージックは当然のようにビートルズの影響をうけている。高校を出て福岡の予備校に通い大学受験に失敗し挫折した。やがて音楽で花開くが、その才能とは子供のころの豊かな自然体験と退屈なほどの田舎にあるに違いない。などと勝手に想像するのだが…真相はともかくとして、自由でスパイシィな詩と歌は私の琴線にふれる。お土産にカセットテープを持って来てプレゼントしたのだった。

イブラヒムさんにとって日本の音楽の新鮮さもあるのだろうが、それよりこの車には日本人からのお客が乗っているのだ、ときっと得意なのだろう、ボリュームをあげ、スピードをあげる。

車3台はカーチェイスをくりひろげながら分岐点マグラバに、再び首都サナアとアル・ホデイダを結ぶ幹線道路にでてきた。そして西に折れ、ゆるやかに下ってゆく。しばらくすると道はワディ・シャダーブ沿いに走ることになる。川岸には少ないがコーヒーの木が栽培されている。やがて水量も多くなってくると、あたりの気温が高く感じられるのはきっと湿度も高くなってきたからだろう、とたんに汗ばんできた。

一時間たらずで700mも下ったろうか?標高計は1‚300mをさしている。道路わきの売店で道を尋ね、その先から北に入りワディ沿いにラフロードを登りはじめる。道路標識などなにもない。山には緑があるものの露出した岩肌は黒い。ただただ岩を拓いた悪路をガタゴトと一時間も走ることになる。とある村でイブラヒムさんはガイドを拾い、また登っていく。約30分ほどでバニー・イスマイルの山を眺望するところまでやっとでた。

頂上付近には雲がかかっている。ここらあたりで標高1‚600m位、ワディにそってコーヒー園があった。バニー・イスマイル七つの村(産地)の一つマハワルというらしい。因みにイスマイリィの他の産地名をあげてもらうと、シッライン、カラージマ、ラジャブ、ナーティファ、ダアワ、ダブヤであった。なぜイスマイリィのコーヒーはいいのかと訊くとイブラヒムさんは良い水が湧いている所には良いコーヒーが育つのだと教えてくれた。

マハワル村の土は黒く、川添いに心地良い風が絶えず吹いていた。私はそれが非常に重要な要素であると考えている。ここではすでに収穫はおわっていた。見るとコーヒー園の石垣にはサボテンが植えてありエンジ色に熟れた実が甘い香りを放っている。

いつかテレビで見たことがある。ナイフで皮を剥き食べると甘く、どこかザクロ(グレナデン)ジュースを思わせる味がした。 この村にトルクの足りない一台の4WDは置いて二台の車で登ることになった。頂上まではこれまでよりもっと道が悪いのだ。分乗して再び出発する。それは想像以上に険しい道であった。山の中腹まで登ってとうとうもう一台のランド・ローバーがギブアップしてしまった。イブラヒムさんたちはあきらめて車に残るから頂上まで行って来いという。

運転手アリさんと日本人4人と通訳ターフィク氏とガイドの農民計7人がぎゅうぎゅう詰めで車に乗り再び登りはじめた。はからずもトヨタのランドクルーザーがあれほどまでに頼もしく思えたのは初めてであった。

贔屓目にもイエメン人がトヨタ、トヨタと言う意味がこの時わかったのだった。しかしそれもつかのま、あまりにも急峻な坂にエンジンオイル?が漏れ始めたのにはおっかなびっくり、そこから頂上までは歩いて登山するしかもう手がなかった。車から降りた我々はゼェゼェいいながらひたすら頂上に向け登ったのだった。登るにつれて山の急斜面の段々畑にはコーヒー園がつくられている。そして要所には石造りの家が屹立している。

山の尾根を登るときは強い上昇気流に帽子が飛ばされそうだった。どうにも、疲労困憊した体は熱いのだが露出した顔や手は肌寒くてしかたない。ようやく頂上付近に着いた。時計は午後4時をさしている。標高2‚200m、よくもこんな所にコーヒーが育つものだと感心する。

あらためて四方からくる強い上昇気流におどろかされる。向こうの峰は雲に覆われている、霧雨が降っているにちがいない。石垣には名前も知らないが色々の香草が咲き乱れあたりにハーブの香りが満ちていた。なぜか疲れも忘れて桃源郷に来た様な気分になったのはこの香草のなせるわざだろうか。不思議な感動を私はおぼえた。山の斜面を利用して1mほどのテラスが設けられ整然とコーヒーの木は植えられていた。さすがにこの環境ではコーヒーの木は大きくは成長しきれないでいる、大きなものでせいぜい3mといったところだろうか。

幹も小さく見えたがその緑の葉の艶やかなのはなぜなのだろう。黒く豊かな土壌のせいなのだろうかそれとも急変する天候がもたらす小雨だろうか。コーヒーの木に赤い実はまばらにしか残っていなかった。やはり収穫は終わりかけていた。珍客の到来に近在の農民が大勢集まってきた。運転手のアリさんもどうにか車で登ってきた。コーヒーの調査で来たと告げると、持っていけとコーヒーの実を採取してくれた。

農民にここで一番古い木のある場所を尋ねると案内してくれるという。

尾根伝いにまた登る。反対側は険しくそそりたちその窪地にはやはり段々畑がしつらえてあり、コーヒーの木がへばりつくように栽培されていた。岩山を恐る恐る下りて見る。特別古いとは思えないけれど、それでも30年位はあるのかもしれない。ここでしばし記念撮影。さあおいとましなければならない。時計は5時になりかけている。車に乗り込むと、何人もの人がなにやら声をかけてくる。聞くと食事のご招待だという。一日のラマダン明けの晩餐を誘われるのは最高のおもてなしだと聞いている。イスラムの人々のやさしさを有り難く思った。あたりはとうにうす暗く、中腹にイブラヒムさんの車はすでになく、下山していた。麓のマハワル村で心配顔に待ちわびていた。

おそらく私はもうここに来ることはないであろう。ここまで険しいことは知らずイブラヒムさん達には多大な犠牲をしいてしまった。感謝する先に申し訳ないと思う。しかしこの感動を決して忘れはしまい。お返しはコーヒーでするしかない、このコーヒーを生かしてやることである。

(※現在バニー・イスマイル産のコーヒー〈ブランド名イブラヒム・モカ〉を30余人で共同購入している。あなたも参加しませんか。)

ガタゴトゆっくりもと来た道を戻る。ガイドがいなければ迷い込んだに違いない。やっとのことで幹線道路までつくことができた。右(西)に折れスピードをあげる。途中バージルの町で夕食をとることになった。西部山岳地を下りきった場所、イエメン低地ティハーマの入り口にあるここは交通の要所でもある。町は混雑していた。早速アリさんは今晩のカートの買い出しに行く。

私は手や顔を洗おうとして、ホコリでパックした顔に思わず笑ってしまった。食事はミネラルウォーターとホブス(アラビア・パン)それにカブサ(バターライスの上に塩、胡椒、クローブなどで味付けした鶏や羊が乗っている)。イブラヒムさんはどうやらご機嫌ななめ、良いカートが手に入らなかったらしい。腹ごしらえもすんでいざ出発。今日の宿泊地はアル・ホデイダ、言うまでもなく現在のモカ・コーヒーの輸出港である。

♪探しものは何ですか? まだまだ探す気ですか? 夢の中へ 夢の中へ行ってみたいと思いませんか? 車は海に向け砂漠を一直線にはしる。

イエメン共和国・首都サナアから西へ230km。途中モカ・マタリの名前由来の地バニー・マタル地方、集散地マナハとその周辺、そして秀逸な香味を持つバニー・イスマイルの山頂のコーヒー産地を視察して、私たちは紅海に開かれた国際(コーヒー)貿易港であるアル・ホデイダ(フダイダ)に到着した。人口約20万人、ホデイダは首都サナア、中部の商業都市タイズ、インド洋に面した国際港アデンに次いで四番目に大きい町である。16世紀までは寂しい漁村にすぎなかったホデイダ、目を付けたのはオスマン・トルコであったという。地図を広げてみるとよくわかる。そこは首都サナアに至る(キャラバン・ルートの要衝バージルを経由して)最短距離に位置している。軍事的な重要拠点であった。

1960年、王制時代末、中国の全面的な援助プロジェクトとして西部山岳ルートのアスファルト道路化は始まった。しかし、ロバやラクダにとって歩きやすく、又飲み水の確保が容易なワディ(涸れ川)沿いのキャラバン・ルートをさけて、あえて七曲がりする険しい山岳コースに舗装を強行した、そのしっぺ返しは大きかった。事故もさることながら突然のダイナマイトの大音響とともに道を拡張し、ブルドーザーをあやつる侵入者は悪魔(シャターン)に等しい、誇り高い山岳民が黙っている筈がない、道路工事に携わった中国人労働者に多くの犠牲者が生まれた。サナア郊外にはその犠牲者を祀った中国風の墓地がある。

その後共和国政府はホデイダ~タイズ、タイズ~サナア間を舗装化させ、ビッグ・トライアングルと呼ばれる環状線は完成をみる。…今はその大動脈を夕方紅海でとれた新鮮な魚介類(タイやキング・フィッシュなど)を氷詰めにし、夜中トラックでサナアの市場へ運ぶ。車や電気製品、そればかりかイエメン男性がまとうガラビーア(ワンピース)の上に着るお古の背広(古着は体型の似ている日本人のものがピッタリ)、ターバンだって日本からの輸入品なのだ。サナアからは例えばジュムルクから積まれたコーヒーが港へ、そして日本に船積みされる。因みにここでの貿易(220万トン)に占める輸出入量は日本が一番なのだそうだ。もっとも陸続きのサウディ・アラビアからの密輸は相当なものらしく、トヨタのランクルはじめ禁制のワインからカップラーメンにいたるまで、世界のものが砂漠をこえて持ち込まれる。

それは兎も角、何時来てもここはすごい温度と湿度である。紅海沿いの低地一帯をティハマと呼ぶが、高地と低地ではこうも違うものか。高地サナアが初秋の日本にたとえれば、ここはまるで熱帯夜の日本のようだ。

イエメンには海まで流れ出る河は一本もないそうだが、途中、砂漠の地中深くに吸い込まれた水分が再び砂の間から気化して、蒸し風呂状態をつくっているのではないか?などと思わせるほどに不快指数は120%?である。

今回もサナア・ストリートのアンバサダー・ホテルに宿をとった。疲れ切った体にシャワーが心地よい、頭の髪も皮膚も埃のせいでパリパリのカサカサであった。そのままベッドに大の字になる。…初めてホデイダに来たとき、コーヒーの倉庫を探したのだが見つからず、この先を折れてフィッシュ・マーケツトに行った。

漁師は南アジア人が着けているのと同じ腰巻(フータ)である。そのスタイルの歴史は古く、シルクロード時代の海洋民族交流の証だといわれている。漁港にはたくさんのダウ船が係留され、魚が陸揚げされていた。入り口付近には売店が並び、かつてモカ・コーヒーが詰められていた同じ、ナツメヤシの葉を織ったカゴに魚が盛られていた。いま思えばホデイダ唯一の観光スポットであった。翌日、ホテルで朝食をとる。ラマダン中の一般のお客(イスラム)に障らないよう、奥に仕切られた外人専用の部屋が設けられていた。気が退けるが望めばビールもワインも飲めるようだ。さすがに国際港らしい。そこで洋風の定番、パンとオレンジ・ジュース、卵料理を注文、美味いオムレツに思わずお代わりをする。私たちは近郊にあるコーヒー産地ライマーを視察することになった。ライマーのコーヒーは5・6年前一時日本にも輸入されていた。焙煎機のパンチ穴(当店は直火式)からこぼれ落ちそうに小粒であるが佳い香りを持っていた。

朝9時半、再び4WDに乗り込みホデイダの東方約100kmにあるライマー山に向け出発する。

このライマー山の南方にウサーブがある。「モカから流されたオマールが、師の名前を叫ぶと、美しい鳥が現れて、コーヒーを発見した」と書かれたあの伝説の地である。

やがてアル・マンスーリヤからアスファルト道路をはずれワディ沿いに山村に入って行く、道端ではラクダがゴマの油を搾っていた。サナアの旧市街でもやっているが、暗く狭い部屋でやっているので撮影がままにならなかった。屋外での明るい場所での作業は珍しいの降りてカメラにおさめた。

そして山道はしだいに険しく、例によって岩だらけの様相である…。

1763年3月、ロバに乗り、盗人でも嫌う貧乏人を装って、デンマークの探検家、我がカールスチン・ニーブールたちもこの山並のブルゴザのコーヒー園(「珈琲と文化」27号/モカに始まり…(6)に参照記事)を踏査した。同行した植物学者フォースコルは「丘の斜面はうっそうとした森でおおわれ、涼しい谷間にはシダ、ランをはじめとする珍しい植物が繁っていた。行き先ざきで深呼吸すると、コーヒー園から漂うコーヒーの花の香りがした」と述べている。また、ニーブールは「コーヒーの栽培によっても、明らかに多くの村は貧困で見すぼらしかった。農民の常食は粗悪なキビの一種(ドゥラ)であつたと」記している。やがて標高800mあたりからコーヒー園が見えてくる。正午、私たちは1‚300mまで上ってきた。あたりはコーヒー園が続いている。車からおりてコーヒー園を見て回ることにした。

南西斜面に典型的な段々畑があり、テラスにコーヒーが栽培されている。

礼拝所の設けられたおそらくは名士の農家を訪ねるとモスクに行って主人は留守とのことであった。勝手にコーヒー園を見させてもらう。仕切っている石積みの小道をつたい降りる。段の高さは1mくらい、まだ木は若く5年から10年位に思える。コーヒーの樹は等間隔に植えられ、根元に近い枝分かれたところには小石が挟まれていた。いずれも果実は小さく熟れた実は少ない、想像だがこのあたりの産地は年に二度収穫する、それでまだ青く小さいのだろう。

これ以上は行っても期待が持てないと判断して山を下りることになった。(後日談だが、もっと登り峠を越えたあたり、東南斜面クスマ側に良いものが産出することを知った)

山を下りると、イブラヒムさんはまだ時間があるので温泉に寄って帰ろうと提案した。イエメンの地図に温泉マークを見つけ、温泉とコーヒーの関係を出来れば調べてみたいと思っていた。以前「もか」のマスターから先生と仰ぐ襟立博保氏が「コーヒーと温泉について」エッセーを書いていることを聞いたことがある。本家本元のイエメンの温泉である、もとより異存はない、バニー・マタルのブクランの温泉(アル・ホッタス)では入り損ねている。そこで我々は進路を北にとり、砂塵をあげて温泉のあるスフナをめざす。

町は寂れ面影もないが、ここはかつてこの地方を治めていたスルタンの別荘地であったらしい。温泉はそのスルタンの屋敷がそのまま使われていた。扉も物々しくちょっとした要塞である。玄関を入ると、長湯治に来ている人が暗がりに毛布にくるまって何人も寝そべっている。

皆は大喜びである。さあ入ろうとして着替えがないのに気づく、イエメン人は素裸で風呂に入らない、パンツを着けたまま入るのだ。荷物はホデイダのホテルにおいてきている。躊躇しているとイブラヒムさんは「入った入った、下着はあるよ」と言う。

他人の分まで用意がいいなと思いながら、石の洞窟に入り、脱衣したあと、またその奥の大きい深い湯船に身を沈める。(もう一つは熱くて小さい)イエメンまで来て誰が温泉に入れると思うものか、全くもってハッピー・アラビアとはこのことである。いい湯だな♪と思わず歌もでてくる…唇をなめるとなんと温泉は塩辛い味がするでははないか。

皆さんは世界の海で一番塩辛いのはどこかご存じだろうか?正解は紅海。赤道地帯は蒸発量も最大だから直下の海が一番塩辛いと思われがちだが、実際は厚い雲におおわれる事が多く、さらに風の影響もあり、最高に蒸発量を示すのは、北緯15~30度にある紅海とペルシャ湾。太陽光線と熱風によって紅海の海水は一年に最低3m45cmの水が蒸発することになり、河からの水の補給はほとんどなく、そこで世界で一番塩辛いことになるのだそうだ。

ひとしきり楽しんであがり、暗がりに折りたたまれた真新しい白いデカパンを見つけ、さすがにイエメン人のパンツはでかいなと思いながら着けて、外の涼しい風に当たっていると、中でイブラヒムさんが、パンツがないと騒いでいる。…嗚呼やってしまった。

旅先の恥はかきすて。すっかりいい気分になって、なにやらエンジンの音も軽快にホデイダに帰りついた一同。夕食を済ませると、イブラヒムさんが旧市街のスークに買い物につれて行ってくれると言う。ティハマには古くから藍染めの技術があった。

人工染料が入る前の天然の藍を使った女性の民族衣装にそれはすてきなものが数多い、それには時間をかけたイエメン部族特有の刺繍がちりばめてある。ほか織物もさかんで、なかでも伝統的なティハマ織りと呼ばれる絹を織り込んだ男性用の腰巻(フータ)生地に良いものがある。

また、銀細工、珊瑚に真珠、それも値段は交渉しだい、アラブでは交渉することで品物が喜ぶといわれるくらいだから、ねばりと駆け引きで言い値の半額になる。旅のオマケもオマケ欲しさで旅も楽しくなるというものだ。しかしここでは大した掘り出し物はみつからなかった。国際港でそれなりに外人が多く買い物するためかもしれない。イブラヒムさんは私たちを夜のホデイダ港へ誘ってくれた。最近の緊迫した情勢のためか、日中のホデイダ港の観光は禁止されている。

サーチライトに照らされ、紅海からの風を受けて海辺のドライブもオツなものであったが、なにより彼の気配りがうれしかった。昨晩はカートも噛まずに疲れはてて寝たらしい。今日は、先ほど会社のホデイダ支店に寄って良質のカートを入手した筈た。今からホテルでカートを噛みながらビンゴに興じることに決まった。ホデイダに戻ったのには訳がある、出発を金曜日に調整する必要があった。

翌日の金曜日、毎週ティハマのべイト・アル・ファキーフでイエメン最大の曜日市が開かれるのである。べイト・アル・ファキーフとは賢者の家を意味し、賢者とは13世紀のアハマド・ビン・オジェールのこと、彼の話しを聞くために人々は集まり町が出来たのだと言う。因みにイエメンの都邑約300カ所開かれている曜日市の創始者といわれる。

ベイト・アル・ファキーフは当時の重要な都市、サナア、北に位置する港ル・ハイヤ、モカ港を結ぶ三角形のほぼ中心にあたる。17世紀、モカが外国とのコーヒーの輸出港であった頃、エジプト、シリア、トルコ、モロッコ、ペルシャ、インド、オランダやイギリスの商人がここに集まり取引し、コーヒーはモカの税関に送られ輸出された。

あらゆるモノを持ち寄り、黒山の人々は暑さと喧噪のなか、売り買い物に夢中である。私たちもティハマ織を買った。ただコーヒーは残念ながら市場中を探したのだが見つける事が出来なかった。今は全くここではコーヒーの取引は行われていない。ただ、街に残る要塞の正門のちかくに当時のコーヒー市の跡があった。

べイト・アル・ファキーフの街には古い石造りの要塞がある。それは「幸福のアラビア探検記」にも描かれていた。その正面の建物群の一画が当時のコーヒースーク(市場)であったというのだ。現在は軍の施設があり残念ながら視察する事はできなかった。要塞は一般にも開放され、中はガランとした広場になっている。

…旗差の手には星の紋章の三角旗がはためき、スックと立ち上がったラクダの背に、金糸を刺繍した緑のマントをなびかせたスルタンがまたがっている。三日月剣(ジャンビーア)をかざし檄を飛ばす。呼応して、ターバンと銃をまとった兵士は敵を迎え撃つべく雄叫びをあげる…。おそらくそんな閲兵シーンがおこなわれていたのであろうか…。歩を進めると両側には兵舎や倉庫がもうけられていた。内部をのぞくと、いまそこは羊小屋と化し、数十頭の羊がのどかに飼われていた。石段を登ると城壁は回廊になっていて砲台のあとがある。奥にはレリーフがほどこされた長官の部屋があり、それをすぎると物見の塔がそびえていた。塔の狭い階段を登りつめると小窓があり遠くを一望することができた。紺碧の空と広漠とした大地。所々緑が見えるがただただ平坦な砂漠である。要塞の西側には土や石造りの街が広がっていた。

当時のベイト・アル・ファキーフの市場には、背後に広がる山地から収穫されたコーヒーが仲買人の手により半日行程で運ばれてきた。そして各国から集まった商人に取引され、外国(ヨーロッパやインド)向けはモカ港へ、アラブ諸国へはル・ハイヤなどから輸送されて行った。探検記には「…商人はヘジャズ(アラビア半島西岸地域)、エジプト、シリア、トルコ、モロッコ、さらにペルシャやインドからさえ、コーヒーを求めてベイト・アル・ファキーフを訪れた。

にもかかわらず、富とは無縁の町であった。石造りの家が二、三あるのみで、住民の大半が、コーヒー商人のラクダが通る細い埃っぽい道沿いに、無秩序にぎっしり建てられた藁造りの家に住んでいた。

市場では最低限必要な食料が手にいるにすぎず、飲み水にも事欠いた。」と記されている。

ニーブールはここを拠点にして近辺(ブルゴザやクスマの産地など)をくまなく調査しイエメンの地図作製をこころみた。その功績は「ヨーロッパに初めてイエメンを開いた人」の称賛をうけ、あとに続く探検隊だけにとどまらず、こうしてコーヒーを研究するものにとっても、当時のコーヒー産地を特定できる唯一の資料である。

「…夜になるとケープにくるまって、上に広がる天空を毛布にして眠るのであった。時にはモカイアスと呼ばれる粗末な茶店で過ごした。その茶店では飲料水の補給をしたり、キシュルを飲むことができた。キシュルとはコーヒー豆の殻で作った紅茶色の飲み物で、大きな無釉土器から、土地の習慣通り少量ずつ注いでもらって飲んだ。」とある。現在、イエメンでは金属製のコーヒーポット=ダッラを使うのが一般的であるが、その時代だからか対岸エチオピア文化に近いせいなのか、ポットに土器ポット(ジャバナ)を使用していたことは興味深い。

そしてある時、ニーブールは商業都市タイズに向け小旅行を試みている。それはイエメン人の間で「早くからコーヒーが自生していた所」と伝えられているオダインを通り、古都ジブラを経由しタイズに抜けるルートであった。ニーブールたちはその旅で植物学的に貴重なメッカ・バルサム(香料の原料)を発見することができた。

私はオダインへは以前、逆コースで行ったことがあった。

中央山岳地帯、イエメンでも一番雨が多いと言われるイッブの町から西にコースをとり、ワディ沿いに下ってゆくと標高1‚500mくらいから河岸沿いに古いコーヒー園が見えはじめる。大きなシェイドツリーの下、手入れされた樹は50年前後だろうか、樹高は約4m、樹間1.5m。胸の高さまで枝が払われているのは風通しのため(落ちたコーヒーが湿度を帯びないよう)、また棒の先にコーヒーの枝を引っかけて下ろし、手で採取しやすいようにしてあるのだろう。ここと似たコーヒー園はタイズ東方、旧南北イエメン国境線沿いのワディ沿いに広がるヤーフェアである。カット・バック(再生)を繰り返した根本の幹まわりは70cmを超える。おそらくイエメンでも最も古い栽培地だと思われる。

オダインは比較的雨量が多く、又低い為か収穫時期が早い、残念ながら2ヶ月前に収穫は終わっていた。そしてもう少しワディ沿いに下ったあたりではバナナを日よけ代わりしながら若いコーヒーの樹が栽培されていた。それからもう少し下るとそこがオダインの町であった。もっと詳しく調査したくても町に適当な宿が無く、そのまま断念して帰ってきた苦い経験がある。なぜかベイト・アル・ファキーフにもホテルがない。私たちは街をあとにした。9世紀からあったというアラブ最古の大学の町ザビードを横目に南にくだる。途中右に折れて、紅海のリゾート地として名高いコーハへと車は向かう。キャッチ・コピーには「イエメン一の海岸線の美しさ」。

すごい砂埃の中、車はガタゴトと左右に大きく揺れイブラヒムさんはハンドルを固く握る。こんな時の曲は決まって威勢のいいイエメン・ソング。ガタゴト、ガンガン、ガタゴト、ガンガン、…このくらいガマン、ガマンと聞こえてくる。午後2時過ぎ、そうこうするうちに紅海が見え隠れするところまで来たが、めざすホテルがなかなか見つからない。お目当てのホテルは、はずれにあった。

そこは外人用のリゾートホテルといったところか、ラマダン中のためか観光旅行者は少ない。早速部屋を見て回るが…どれもドアの鍵が懸からなかったりシャワーが出なかったり、間取りが悪かったりで、結局値段をディスカウントしてもらい、妥協してひとまずチェックイン。イエメン一美しいとの海岸線も椰子の木は林立していたのだが、期待したほどでもなく、ただ退屈なロングビーチが続いているだけである。すっかり遅くなってしまったがお昼の食事が出来るとのことなので一同、食堂に集合。パンやチーズをコーラで流し込み、腹ごしらえ。ここからモカ港までは直線距離でさほどない。ひと休みしたらモカに沈む夕日を見に行こうと提案した。来る度ごとモカ港は訪れてはいるが、日程の関係で紅海に沈む夕日を見たことがない。モカでその夢を実現させたい。イブラヒムさんも賛成してくれて、まず各自部屋に戻り休憩をとる。

午後4時。出発の予定がタイヤにパンクが見つかり交換に手間取る。結局4時半過ぎにホテルをでた。海岸線沿いに行けば近いに決まっているが、行ったことがないとのことで幹線道路まで出ていつものコースを行くことになった。それはコの字に迂回することを意味する。それで間に合うのかな?と思ったが下駄をあずける他はない。もと来た道を、ガタコト、ガンガンを再び味わうことになる。(しかし、それが正解であったことは翌日になって思い知らされた。)

アスファルトの幹線道路までのろのろと約一時間、それから猛烈にスピードを上げてモカへと向かう。ようやく幹線道路から右に折れ、沈む夕日を追っかける。沈みそうで沈まない太陽も地平線近くになるとつるべ落としに落ちていき、モカ港に着いたときはすでに海に沈み、美しい残光が水面を赤く染めていた。

車を渚に止め外にでる。海風は強く肌を刺す。そんなことはお構いなしに皆思い思いにひとしきり楽しんだ。光を惜しみ記念写真に収まる者、黄昏の砂浜をはしゃぎ廻る者、砂浜を掘る者。あたりも薄暗くなり顔も判別出来なくなった頃、一人の見知らぬイエメン人が寄ってきた。「コンバンハ、ワタシハ、マンスール、モカノゼイカン」とっさの日本語に我が耳を疑った。聞けば日本に居たこともあり、世界中をまわり、今はモカの税関長をやっているという。コーヒーを調べにイエメンにやって来た事を告げると、コーヒーならモカの歴史からよく知っていると言う。明日改めて来る予定だと告げると、是非税関に訪ねて来るようにと再会を約束してくれた。嘘のようなホントの話しである。私たちはひとまずモカ港に別れをつげた。

ところで、ラマダン中の最初の食事(夕食)は彼らにとって何よりの楽しみである。旅をともにして知ったのだが、イエメンの名門に育ったイブラヒムさんは美味しいモノがよく判る、ことのほか食にうるさい。度々、旅先で浜の漁師から新鮮な魚をごっそり調達し、それをレストランに持ち込んで料理してもらい私たちに振る舞ってくれた。

モカの帰路二派に分かれ、私たちはコーハの町に立ち寄り食材を仕入れることになった。私は運転手のアリさんと、先ほどモカで買った魚を町のパン屋に持ち込んで、石釜のオーブンで焼いてもらおうという算段である。まず、町辻で漁師の子供に声をかけると数人の仲間がたちどころに現れ、大量の魚を瞬く間にさばいてくれた。それをパン屋はパラフィン紙で包み焼してくれた。。果物や飲み物を仕入れてホテルに帰る。その後食堂にくり出して御馳走を堪能したのは勿論である。

翌朝、早起きした私にはある目的があった。紅海での凧揚げである。美美では毎年、正月3が日の一日。お客さんと凧揚げをして楽しむのが年中行事である。ところが雨で中止のままイエメン視察旅行にでることになると、何か奥歯に挟まったようで…イエメンまで凧を持って来てしまったのである。その凧がちょっと変わっている。新羅凧といい、長方形のまん中に丸い穴が空いている。しっぽをつけない気流凧である。実はこの凧、鈴木召平という福岡在住の詩人が、お母さんのおなかにいるまま玄海灘を渡り、少年時代を韓国で過ごした。大人になりあらためて幼い頃の記憶をたどり再現したのがこの凧であった。初めてここの凧を見たとき私は感動した。全くシンプルであることが美しく強いことを知ったのである。そして当たり前の話しだが凧は風が無ければ揚がらない、けれど《バランスがとれた凧は風があれば走らずとも揚がる》。

『私は珈琲を正して辛抱強く待つ』ことを凧から学んだ。十数年前、私は導かれるままに初めてモカ・コーヒーの旅にでた。やっといまモカ・コーヒーに風が吹いてきたことをを感じる。大地と人を蝕む農業の時代はすぎた。地球にやさしくなければ消費者はモノを買わない。再生できなければ地球は破滅することに気がついたのである。

モカ・コーヒーは最初から無農薬有機栽培なのである。

私なりにこの凧を紅海で揚げ、モカ・コーヒーを賛歌するパフォーマンスを試みたのだった。ところが、ベタ凪であった。海ではのどかに漁師が網を打つ。…30分もすると風が吹き始め凧は揚がってくれた。

朝9時半、ホテルを出発。今度は海岸沿いのルートをモカに行ってみることが決まった。漁師村をすぎ、ある聖者を祀った廟を見学したまではよかったがそれからがいけない、満ち潮の為か、次第に砂浜はせばまり、とたんに車は湿地帯に入り込んでしまった。二進も三進もいかない、いたずらに時間は過ぎて行く。悪戦苦闘の末、3台の4WDはようやく湿地を抜け出し、ノロノロと蒼い紅海の波打ち際を走る。

この先も行けるものか不安であった。嗚呼、私がこんな提案をしたばっかりに…と泣きたい気分であった。車を止めひと休みしていると、通訳のターフィックさんが駆け寄り、手を取って言う「私たちは貴方のおかげでこんな素晴らしい旅をしている。こんなに美しい海をみたことも初めての経験だ、本当に感謝しています。」嬉しいのはこっちのほうであつた。

土地の漁師に出逢い、このまま行けば30分でモカまで行けるよと答えてくれた。しばらくすると道に出ることができた。海岸には漁を終えた船が留まり、人々が群がり魚を運びだしている。車を広場に止めると、私は再び凧揚げ、運転手のアリさんとモハメッドさんがジャンビーア・ダンスを踊りだした。モカは目と鼻の先である。

私がはじめてモカの地を踏んだ1987年2月、港は吹き荒れる砂嵐に包まれていた。空はくすみ、海は鈍くエメラルド色に輝き、風はヒューと叫び、沖には白波がたっていた。それは海が遠浅であり、風速は10mにも達していたことを物語る。海岸には大波が打ち寄せ、砂を巻き込んでは砕け散っていた。車が砂浜に着くや、はじけるように飛び出した私に、砂と波の飛沫が容赦なく襲いかかる。顔や手は痛いくらいである。思わずかがみ込み愛用のライカを脇に挟んだ。と、あろうことか一艘の漁船がロープをとき、沖あいを目指したのである。風をよけて波間に浮かんでいたウミネコはいっせいに飛びたち、先導する漁師を囲み、まるで対話しているかのようであった。不思議なつかの間の光景であった…。昨日を含めると、私はもう5回もモカ港を訪ねたことになる。

人口およそ3‚000人にすぎない、この廃墟と化した小さな港町がいまも世界地図に名前を留めるのは、とりもなおさずコーヒーのその香りと苦味が欧米に与えた刺激。例えば17世紀から19世紀にかけて、イギリスにおけるコーヒーハウス(ロイズに代表される)の近代経済への助長やフランスにおける芸術への貢献。はたまたフランス革命や、アメリカ独立の脇役やきっかけまでつくったコーヒーへの賞賛に違いない。

コーヒーのその代名詞としてモカはあった。

現在のイエメンには三大コーヒー貿易商人がいる。イエメン・カフェ社のヤヒア氏、アル・ハジ・マハムド・アリ・ソワイド&サンズ社のソワイド氏、そして、かつての大蔵大臣を家系に持ち、タバコ商人から身を興したハッサン氏率いるアル・カブース社である。私はそのアル・カブース社に知己を得、ご子息であり副社長のイブラヒムさんと、現在イエメン・コーヒーの旅をともにしているのだ。

3台の4WDは競争するように海沿いの道を南下し、かつての市壁跡を遠回りして、私たちはモカの町に到着した。先に着いているはずのイブラヒムさんの車が見当たらない。私と運転手アリさんは税関長のマンスール氏のご都合を桟橋の入り口、軍の検問所で尋ねたが、なかなか連絡がとれないでいた。やっとで会えたと思ったらお出かけの途中、1時間半後に再度訪ねることになった。ちょうど、心配して運転手のモハメッドさんが様子を見に来てくれて、ほかの者は先に漁船をチャーターして湾内を一周しているという。それ急げとばかりに私たちも浜辺にむかった。

すでに下船した連中から“遅い遅い!”とヒヤかされる始末。イブラヒムさんが笑顔で“もう一度いくぞ”と言ってくれて、船は再び海にこぎだした。こうして私は念願の海からのモカの光景を目の当たりにすることができたのだった。かつての隆盛時のモカの歴史をこれら廃墟群からイメージするには、はなはだ心もとないのだが、ここで皆さんにモカの港町をご案内しよう。

エリュトゥラー海案内記に「取引地のムーザに港はないがその辺りが砂っぽい投錨地なので碇泊には適している…」とあるから、モカ港は昔からすでに遠浅であったらしい。

モカにはイギリス、オランダ、フランス、遅れてアメリカなどの東インド会社の商館があったといわれる。インド洋の季節風に乗ってやってきた二本や三本マストの欧米の帆船団は、はるか沖に碇泊し、ボートやアラビア式帆船=ダウに乗換えてモカに上陸したことであろう。

モカの市街からは手を広げたように突き出た砂洲がある。当時から先端には砦が設けられ海上をみはっていた。…現在は、まず左方の砂州は軍の管理下にあって行くことは許されなかった。又、右方の砂州には新しい長い桟橋が完成し大型の外国船が碇泊できるまでに整備し管理されている。

ところで海からモカ港を見わたせば、まず海岸近い場所にある白いモスクが目に入る。アル・ジャナ・モスクという。そしてボートは、ほぼ港正面に設けられた桟橋に向かうことになる。

もっとも現在はその石組みだけが海中に残っているに過ぎないが…。そして上陸すると左にはバス・ケターブ、サナアのイマーム(イスラム指導者であり支配者)に任命された知事(行政長官)の館があった。モカ港はサナアにいるイマームの直轄地であったのだ。

反対右側には町一番の建築、一方は海に他方は広場に面したドーラ(町長)の格たる建築があったはずだ。何回も改修を繰り返したのだろう新旧の石壁跡が混在している。

後年造られたのであろうか、大きな円形の砲台跡が残っている。その横には最近新築された建物があり、地元の人がいうにはその横に税関があったのだという。当時このあたりは唯一区画化されていた場所だといわれている。そして(地図には)桟橋の真正面に税関があったとされる場所には何もない。ただ裏手にまわると当時倉庫としてつかわれていたという入り口がいくつもある長い石壁だけがあった。

その3軒隣にはイギリスの商館があったとあるがそれもない。そして1軒おいてオランダの商館があったという。がやはり瓦礫があるのみである。ただこの辺りを探すと陶磁器片が散見された。

戻って右手の方に歩くと、気になる建築がいくつも残っている。いまや外壁だけではあるが三つ丸の窓をもつシンメトリーに建てられた美しい3階だての建物にでくわす。そして補修をくりかえしたあとが見えるが、その隣には3つの建築がよりそったように、奥に長い大きな2階だてが目に付く、やはり三つ丸窓を持った建築である。ところでこの三つ丸の窓はモカのコーヒー倉庫のシンボルだと何かの本で読んだことがある。実はこの三つ丸窓、モカだけとは限らない、イエメンのいたるところ(空中都市アル・ハジャラや古都ジブラなど)で見ることができた。そのことから、コーヒーに限らず一般の倉庫くらいの意味で用いるのが正確であろう。ただモカにはたくさんの三つ丸窓の倉庫群があったと想像される。

地図に記されたフランスの商館があったあたりにも三つ丸窓の建築が残っていた。が、ちょっとフランス商館の雰囲気は感じられない。それよりもかつてのオランダ商館の後方に残っていた廃墟がそれらしく思えてしかたなかった。壁面に施された十字の装飾と百合の冠紋章が私には気になるのであった。

それと三つ丸窓の倉庫がもうひとつ(モカに始まり…⑥P32の写真)あり確認できたのは4ヶ所であった。

先ほど陶磁器片がオランダの商館跡に散見されると書いたがもう一ヶ所、たくさん散らばっている所がある。町の真中辺りにやはりぽつりと一軒三つ丸窓ではないが箱型の古い建築がある。辺りは瓦礫ばかりでほかに目だった建物はない。話しはとぶが、モカと日本を結びつけるものに唯一この陶磁器がある。1616年、太閤秀吉の朝鮮出兵で李参平以下18人の陶工集団が佐賀県有田に移住させられ、日本で磁器製造がはじまった。オランダ東インド会社は当初、中国から磁器の調達をしていたのだが、明朝から清朝にかわる動乱(1644年)をきっかけに注文を有田に移した。

有田で製造された磁器は伊万里港に運ばれ、日本各地へ、また長崎出島からオランダ経由で世界に輸出された。記録によると、最盛期1711年だけでオランダに輸出された日本磁器は4隻で158,583点にのぼるという。話は前後するが1659年オランダから有田に33,910個の注文があった、その主な向い先はオランダ本国のほかにアラビアのモカの商館、インドのスラット商館などが続いている。そのモカ向けの21,567個の中には8,910個のコーヒー碗が含まれていた。

コーヒー碗(cauwa copie)注文書の内訳は、高台付(cauwa copiens met voetgents)3‚105個、高台無し(cauwa copiens) 2,970個、瑠璃釉(cauwa copiens buijten geheel blaauw) 2,835個とある。因みに、1758年にオランダが中国・景徳鎮に出した注文書には「コーヒー・ハウス用受皿付カップ10,000個、染付、見本図第7番の通り、胴部分は分厚く強固なもの。注・絶対に把手のつかないこと」とあるそうだ。これらの記録から、コーヒー碗をふくめ、モカに埋もれている陶磁器片は膨大な数量にのぼるであろう。ところで、当時のコーヒー碗には把手がつかないのが普通であった。が、高台付と無しはなにを意味するのだろうか?シルクロードやスパイスロードでいち早く中国からお茶文化はアラビアに伝播していたことから、上流階級は瑠璃釉(ゴスで絵付け)のもので嗜んだのだろう。当時からアラビア人は高台付(ソーサーなし)、磁器碗(フィンジャン)でお茶を飲むように直接碗を指3本ではさみ飲用していたようである。然しそれが発展してくると、オスマン・トルコ文化の台頭により、それらの多くは銀や真鍮のホルダーにはめ込むように載せて、いわゆるトルコ式に飲用された。

話しをモカ港に戻すと、左方奥には、モカのシンボルともいえる白亜のアル・シャージリー・モスクがある。手前にあるのはいわゆる霊廟である。イスラム神秘主義の一教団の指導者であったアル・シャージリーはコーヒー発見伝説に登場するオマール(ウマール)の師である。

もちろん私はここでも発見伝説は本当か聞き取り調査したのだが、伝説ではモカに聖者として奉られているはずのオマールのことを知らなかった。だからといって発見伝説が価値のないものだとは言ってはいない。シェバの女王伝説と同じで、コーヒーのイメージを何倍にも膨らませてくれる。それはもう一方(史実)と同じほどに価値がある。

さて、いよいよモカコーヒーの香りの種明かしをしてお別れしよう。帰国に際しイブラヒムさんから、珍しいものをいただいた。ほかでもない「L´ARABIE INTERDITE」というビデオテープである。1937年、ときのフランス特命大使がホデイダからモカ港に回り上陸、キャラバンを組みアラビア馬にまたがり、中央山岳ルート(タイズ、ジブラ、イッブ、ダマール)を経て、イエメンの首都サナアに往き国王に会見した。それまでの行程、農業、軍備、生活習慣をリアルに捉えたフイルムである。当時のイエメンはまだイマーム時代、第一次大戦後鎖国政策をとっていたころで貴重な映像である。その中にはかつてのモカ港で行われていたコーヒーの精製工程、人力による石臼での脱穀作業なども見ることができる。

人力は動力に変わったが、イエメンではいまだに石臼による脱穀を捨てようとしない。なぜならイエメン人にとってコーヒーとはギシル(皮殻)であった。彼らには上質のギシルこそ大事であって、それは石臼(もしくは木臼)でこそ可能になる。脱穀の5時間前に水を含ませ柔らかくしたのち、ギシルを剥ぐ、それはより石臼の歯を挽きやすくし、ギシルの原型をより残した形で脱穀できる。動力による精米式の粉まじりギシルでは元も子もないのである。それが結果的にモカにスパイシィな香りを附けた。というのは、私は密かに日本に持ちかえったコッコで試したことがある。一方は手で皮を剥ぎ、一方は砧で打って脱穀してみたのである。前者はさほどでもないが、後者は見事にスパイシィな香りをもったのである。見事に自然乾燥されたコーヒーの実は果肉の糖分を内皮近くに集める、それと木臼や石臼の圧力によって組織から種子の表面に滲出したオイル分が相俟ってスパイシィなあの香りを附けるに違いない。

ところでこの映像はある話を証明させた。モカに英商館が設置されたのが1618年、コーヒーをオランダが初めて買いつけたのが1628年。商館が撤廃された1828年以降も(少なくとも1936年、恐らく60年代革命ころまで約330年間)バニー・マタルの農民の話どおりモカはコーヒーの輸出港として機能していたのである。モカのスパイシィな香りの正体を求め、たくさんの人と出会い、助けられていま私はモカ港を一望している。モカは香料交易の原点であり、コーヒーの母港であった。統べては一杯の珈琲、モカに始まり…モカに還る。

モカ港の歴史は古く、アラビア文明の黎明期、スパイス・ロード(海のシルクロード)におけるの最重要拠点として、インド洋側のアデンとならんで紅海にはモカ(ムーザ)があった。

…紀元前10世紀ころから、香料と農業(灌漑)を独占したシェバ(サバ、シバも同じ)女王国は南アラビアと東アフリカの交易ルートを支配した。エルサレムの王ソロモンとにできたメネリクがエチオピアを建国する。

紀元1世紀頃「エリュトゥラー海案内記」にはすでに記述されているように、南海(紅海、ペルシャ湾、アラビア海、インド洋)貿易において、エチオピアから優秀な滴状没薬や象牙など調達し乳香などと一緒にギリシャやエジプト、ペルシャやインドと交易していた事から、モカ・コーヒー交易のシステムは元来準備されていたことを忘れてはならない。イエメン人の「香りの商人」としての系譜は3000年に亘り構築されてきた。

クリカエシクリカエス。

私はいま手の中にある三年を経て黄金色に熟成するイブラヒム・モカの生豆を見つめなおす。日々珈琲を焙煎し、ドリップするということは一体なんなのだろうか。

もしかしたらそれはコーヒーの種子一粒が大地から芽生え、成長し花を咲かせ結実するまでの再現ではなかろうか。実相こそ違え珈琲を淹れることもそのクリカエシに違いない。

そして賞味され、馥郁たる香りは人をリラックスさせ、ほろ苦い余韻は身体に活力を生む。そこで初めて一杯の珈琲が完成される。

それは発見伝説のウマールがかじったコーヒーの果実の効用を、大きく遠回りして飲用しているだけなのかもしれない。

遥かイエメン山岳地帯の黒い土にふりそそぐ光。そよぐ風の中で成長し、収穫され乾燥されたコーヒー=ブンは古来の石臼による脱穀であの甘いスパイシィな香りを持った。そしてこのモカ・コーヒーの香りがイエメンの歴史=香料文化の延長上にあったことを私達は銘記すべきであろう。香り(パフューム=perfume)とは元来薫煙を意味し、それは神に通じる手段であり、ヒトにとって薬であった。珈琲もしかり。ためしに焙煎した煙に顔をうずめれば、正しい焙煎であればケムタイどころかその薫煙に陶然となること請け合いである(煙がケムタク、クシャミがでたらその焙煎法はまだ工夫の余地があると思っていい)。紀元前の昔からモカは香料交易の原点であり、17世紀から世界に向けたコーヒーの輸出港であったが…。いまはコーヒーマンの心の母港とでもいおうか。 珈琲はモカに始まり…モカに還る。珈琲の生命はその香りにあるから。